Mireille Blanc (Montrouge 2021)

Abolis bibelots d’inanité…

Alors que de nombreux peintres érigent la photographie en modèle, et projettent ses contours sur la toile afin de produire les compositions les plus réalistes qui soient, Mireille Blanc (née en 1985, diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2009 et lauréate du prix Novembre à Vitry 2016) opte pour un tout autre traitement pictural… qui utilise pourtant la photo comme « image source ». Elle dépeint des fragments d’albums de famille et de cartes postales qu’elle aura préalablement recadrés et réimprimés, et nous plonge dans un univers familier, clos sur lui-même. Bondée d’objets banals – mais si chers à l’artiste ! – et de matières kitsch issues du consumérisme (motifs de sweat-shirts, friandises industrielles, ice-creams), chaque toile restitue les taches, défauts et coups de flash qui parsèment ces tirages amateurs abîmés. Si l’on parlait d’une « psychologie de l’image », à l’instar des écrits d’André Bazin sur les arts plastiques, ces œuvres apparaîtraient comme les reliques d’une enfance révolue dont on peinerait à faire le deuil, et ces bibelots décrépits, aussi futiles soient-ils, se dresseraient en fétiches des années 1980. La fonction mémorielle des tableaux passe ainsi par une esthétique que Mireille Blanc juge « à la limite de la croûte ». À travers une palette désaturée, des tons gris et des touches pâteuses fardées de spray, ses compositions (surtout des petits formats peints en une seule séance !) se voilent d’une couche surannée, tel un vieux cliché flouté. La peinture se considère ici comme une « copie de copie » et affiche ses paradoxes : la crise du réalisme pictural (voire sa vanité) ne décourage en rien l’attention que l’on porte au médium, comme l’atteste la foisonnante littérature commentant les toiles de l’artiste.

Exposition personnelle à la galerie Anne-Sarah Bénichou, Paris, « Kinder Coquillages », initialement prévue du 6 novembre au 12 décembre 2020, et dont l’ouverture sera programmée au moment du déconfinement.

annesarahbenichou.com

Exposition personnelle à l’Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge, « Album », initialement prévue du 7 novembre au 19 décembre 2020, reportée du 5 janvier 2020 au 20 février 2021.

tram-idf.fr/mireille-blanc-eart-camille-lambert

Katarzyna Wiesiolek (Montrouge 2018)

Poussière d’étoiles

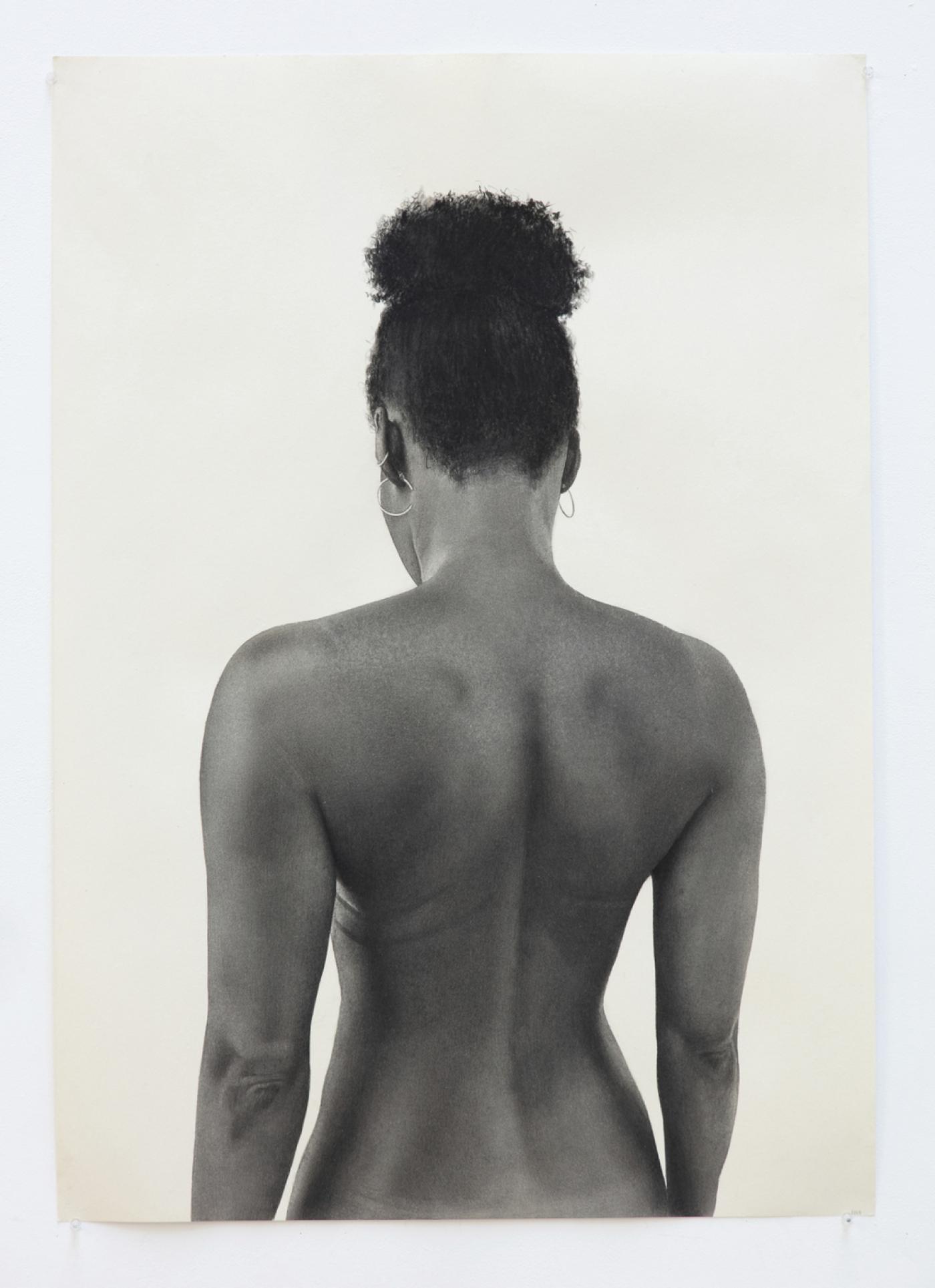

Présentée lors de son diplôme à l’ENSBA de Paris en 2018, la série « Body » réalisée par Katarzyna Wiesiolek (née en 1990 à Nowogard en Pologne, lauréate du prix du dessin Pierre David-Weill en 2017) renvoie à double titre vers la photographie. D’une part, l’hyperréalisme des traits esquissés fonctionne comme un trompe-l’œil et nous laisse croire, de prime abord, qu’il s’agit de tirages noir et blanc. D’autre part, le sujet de ces dessins renvoie vers les autoportraits de John Coplans qui photographiait des fragments de son propre corps, et de son dos, afin de faire rejaillir les textures et les aspérités de son épiderme. Si les modèles s’avèrent ici bien plus jeunes, on retrouve une même attention portée à la peau (grain, plis, marques, cicatrices), jusqu’à la rendre palpable. Les dessins de Katarzyna Wiesiolek en appellent donc au toucher, voire à la sensualité à travers les chevelures, nuques délicates et dos nus représentés presque à échelle 1, grâce à de grands papiers dont l’artiste a ôté la première couche pour obtenir une matière plus dense, capable d’incarner le poids tangible de chaque corps. La série « Immanence » offre quant à elle des jeux évanescents de lumières, de reflets et de miroir. Elle se complète d’aurores boréales et de levers de soleil sur les carrières russes de Shungite. Là, gît une pierre noire dotée de vertus magiques dont l’artiste s’empare pour effectuer ses dessins, à l’instar des horizons apocalyptiques réalisés lors de sa résidence à la Casa Velázquez avec de la poudre de micrométéorites. L’enjeu est quasi métaphysique et rappelle la « monadologie » de Leibniz : nos corps sont composés de poussière d’étoiles et reflètent, tels des miroirs, l’entièreté du cosmos d’où nous provenons.

Exposition personnelle à la galerie Éric Dupont, Paris, « Sublimation », initialement prévue du 15 octobre au 10 novembre 2020, et dont les dates seront repoussées

eric-dupont.com

Exposition à découvrir en ligne artland.com/exhibitions/sublimation

Exposition collective à la collection Lambert, Avignon, dans le cadre du festival Viva Villa 2020

vivavilla.info/artistes/katarzyna-wiesiolek

collectionlambert.com/focus-sur-le-festival-des-residences-i-viva-villa

À venir début 2021 :

Résidence à la Fondation Miró, Palma de Majorque, Espagne

Exposition collective à l’Institut de France, Paris, « Itinérance »

David Douard (Montrouge 2011)

Montrer ses dents

« Il est symptomatique que les pratiques clandestines du darknet des années 2000 – permettant d’utiliser Internet de manière anonyme – se trouvent aujourd’hui chez Minicraft, le jeu vidéo pour enfants le plus mainstream qui soit, dit David Douard. C’est dans Minicraft que Reporters sans Frontières a caché une bibliothèque libre pour contourner la censure de la presse. » Le travail de l’artiste a été longtemps associé à un rappel de la matérialité physique des réseaux digitaux, souvent promus comme des non-espaces, fluides et dématérialisés. « Nous avons décidé d’ouvrir la machine et de voir par nous-mêmes, affirme l’artiste, dont l’atelier à Saint-Denis jouxte un data center. Impossible d’y rentrer mais il s’en dégage un bruit permanent, mise en périphérie d’une ville connectée. » Dans son exposition au FRAC Île-de-France se retrouvent de nombreux marqueurs de son travail : sculptures confondant formes organiques et informatiques, grilles et baies vitrées transformées en une architecture d’écrans vandalisés, poésie qu’il trouve sur Internet et intègre à la peau de ses objets, ou échos de mouvements de révolte (le fluo des Gilets jaunes ou le masque grimaçant du film Joker retrouvé dans les manifestations de Hong Kong). « Dans deux projections, je fais se croiser un plan détaillé de l’Afghanistan conçu par l’armée avec Google, et la vidéo postée par une jeune fille assise sur son lit qui regarde une lampe multicolore les yeux fermés. Je pensais à cette exposition comme une berceuse, une rumeur, l’air d’un ventilateur de data center, quelque chose que l’on porte en nous dans notre sommeil. » Pendant cette crise sanitaire, l’exposition résonne différemment : l’auto-enfermement et la peur de la contamination sont ici contrariés par la porosité (une porte reste ouverte en permanence vers la rue) et la contagion, avec des moulages de langues et des fluides introduisant une dimension sexuelle dans l’espace. Plutôt qu’une stratégie d’opposition, les résistances s’inventent chez David Douard à l’intérieur d’un monde contaminé et contraint.

L’exposition « O’ Ti’ Lulaby » au FRAC Île-de-France rouvrira après la période de confinement, à une date à déterminer

Texte publié dans le cadre du programme de suivi critique des artistes du Salon de Montrouge, avec le soutien de la Ville de Montrouge, du Conseil général des Hauts-de-Seine, du ministère de la Culture et de la Communication et de l'ADAGP.

salondemontrouge.com

Courtesy Mireille Blanc et The Pill gallery/Adagp, Paris 2020.

Courtesy Katarzyna Wiesiolek et galerie Eric Dupont.

Courtesy Katarzyna Wiesiolek et galerie Eric Dupont.

Courtesy Katarzyna Wiesiolek et galerie Eric Dupont.

Photo Martin Argyroglo.

Photo Martin Argyroglo.

Photo Martin Argyroglo.