Dans la vieille ville de Damas, la galerie Samer Kozah fait partie du paysage : ouverte en 1994, elle a vu passer beaucoup d’espoirs et aussi de renonciations. Mais aujourd’hui, tandis que le galeriste installe sa nouvelle vitrine, son choix est emblématique de l'ère qui s’est ouverte avec la chute de Bachar al-Assad, le 8 décembre dernier, sous les coups des combattants de Hay'at Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant, ndlr). Pour cela, il aura fallu 13 ans d’une guerre parmi les plus meurtrières : 13 millions de déplacés (dont 7 millions dans les pays environnants), au moins 600 000 morts dans les combats qui ont opposé rebelles et forces du régime, 150 000 disparus dans les centaines de prisons et centres de torture. Sans compter les sanctions économiques, toujours en place, qui ont laminé l’économie locale.

« Une œuvre pareille m’aurait valu la mort »

La scène artistique n’a pas échappé à la débâcle. « Lorsque les sanctions se sont installées à partir de 2011, plus personne ne vendait rien localement. Très peu parvenaient à sortir de Syrie », confirme le photographe et graphiste Fadi Al-Assaf. Dans la vitrine de la galerie Samer Kozah sont exposés plusieurs bronzes d’Issa Kaza, parmi lesquels un trône filiforme sur lequel un roitelet d’épouvante se tient assis, surmontant la prison qui maintient son pouvoir en place. « C’était inimaginable il y a une semaine encore : une œuvre pareille m’aurait valu la mort », explique l’artiste syrien, étonné de sa liberté d’expression.

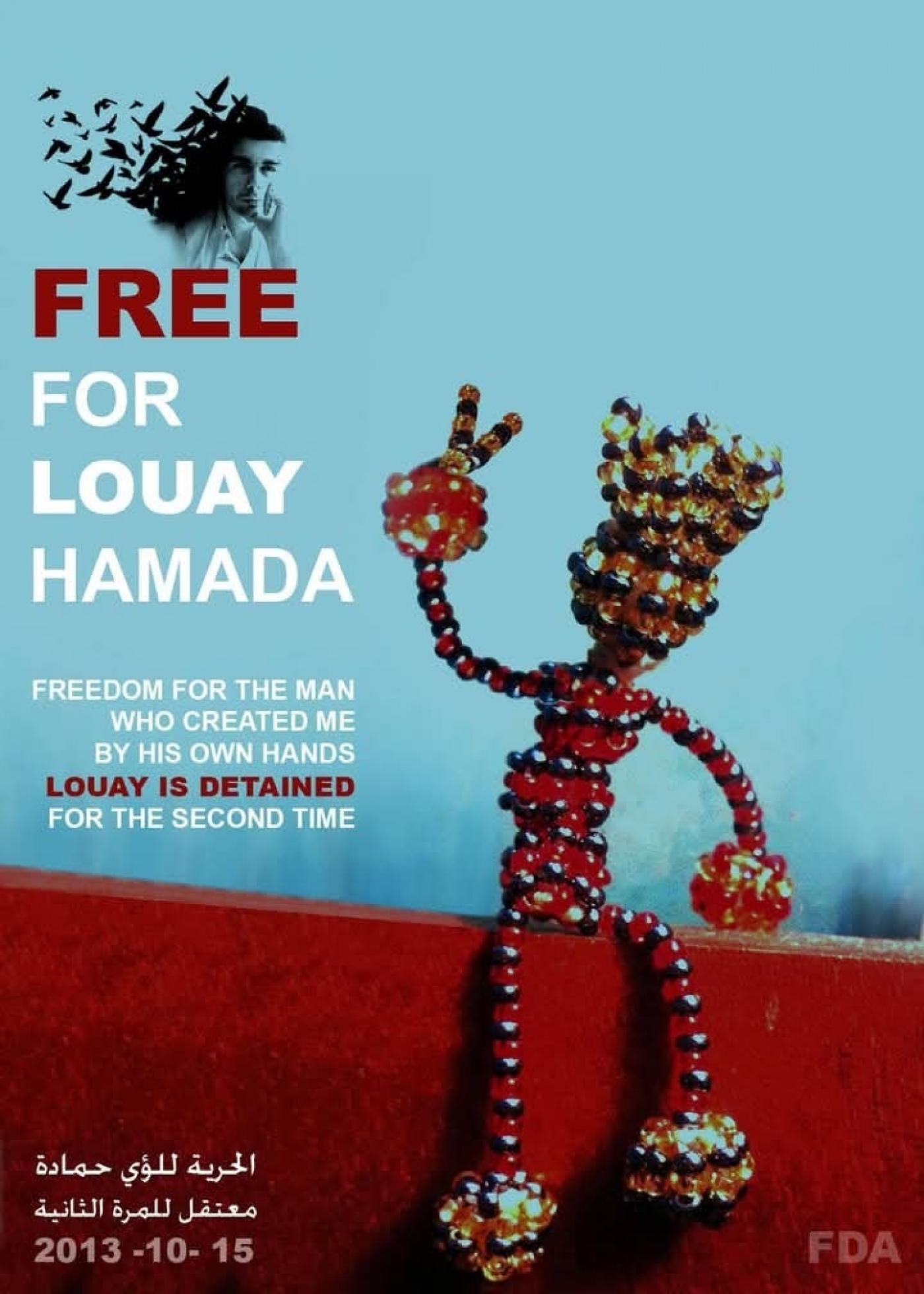

Pour survivre en Syrie, les artistes se sont alignés sur le programme idéologique du parti Baas (résurrection, ndlr), qui a porté la famille al-Assad au pouvoir, tout en étouffant tout ce qui défiait ou critiquait le gouvernement. « Il y avait des lignes rouges très claires, des sujets trop dangereux pour être traités, confirme Fadi Al-Assaf. Rester, c’était forcément s’isoler. Je me souviens encore d’une visite dans un centre du ministère de l’Agriculture. Dans les escaliers, un portrait géant de Hafez al-Assad (père de Bachar al-Assad et président de la Syrie de 1971 à 2000, ndlr) me regardait en “berger de son peuple” : il portait une brebis dans ses bras… C’était le genre d’art qui primait. » Ceux dont les engagements s’en éloignaient trop étaient arrêtés, souvent torturés avant d’être jetés en prison. Comme Youssef Abdelke, Najah Albukai, réfugié en France, ou Azza Abo Rebieh : installée au Liban, la dessinatrice vient de rentrer à Damas après en avoir été bannie pendant dix années.

Ainsi, beaucoup d’artistes ont été contraints de prendre le chemin de l’exil s’ils voulaient survivre. Tous ont construit des scènes alternatives, au Liban d’abord, en Turquie ensuite, avant d’essaimer un peu partout dans le monde. Quelques galeries d'art, comme la galerie Ayyam à Dubaï, fondée en Syrie en 2006, ou Art on 56th à Beyrouth, se sont consacrées à leur représentation.

« C’est encore prématuré de célébrer »

Aujourd’hui, pour celles et ceux qui sont restés, comme pour d'autres qui songent à rentrer, c’est toute la question de l’existence d’une scène artistique syrienne qui se pose. Tandis que le musée des antiquités de Damas a rouvert le 8 janvier après un mois de fermeture, la faculté des Beaux-Arts, trop longtemps sous l’influence de la famille d’Asma al-Assad, épouse du dictateur déchu, l’enseignement doit être redéfini. « C’est encore très tôt, mais tout un groupe d’artistes, d’enseignants et d’étudiants travaille à la préparation d’un manifeste afin que nous ne nous retrouvions pas démunis quand le nouveau pouvoir s’intéressera à nous », explique Salah Hreeb. Obligé un temps de s’expatrier à Beyrouth, cet ancien architecte vient de se réinstaller à Damas. « Il faut “débaasifier” nos structures, moderniser nos pratiques souvent désuètes, et se poser des questions essentielles sur ce que nous voulons dire, et la manière de le dire. »

L’ancienne ministre de la Culture Diala Barakat, membre du Parti socialiste syrien, un groupuscule néofasciste, a quant à elle été démise de ses fonctions – comme l’ensemble de l’ancien gouvernement –, mais aucune nouvelle personnalité ne l’a remplacée. « En tant qu’artistes, nous sommes forcément en première ligne, inquiets du modèle et des limitations que HTC pourrait vouloir imposer à la culture et à la liberté d’expression », ajoute Saleh Hreeb.

« C’est, à mon sens, encore prématuré de célébrer », appuie Fadi Yazigi, dont l’atelier dans la vieille ville ne désemplit pas de compatriotes de retour après des années d’exil. « La chute du régime est un moment émotionnellement incroyable, qui ouvre énormément d'espoirs, mais il nous faut rester vigilants quant au nouveau pouvoir, a priori très conservateur », ajoute-t-il en contemplant le four où il cuisait ses céramiques, éteint depuis de trop longues années. « Faute d’électricité (à Damas, l'État ne fournit le courant qu'une heure par jour, ndlr), je ne produis plus rien à partir de l’argile ou de la glaise. Lorsque je recommencerais, alors peut-être, l’espoir sera davantage possible. »

Photo : Muriel Rozelier.

Photo : Muriel Rozelier.

Photo : Muriel Rozelier.

Photo : Azza Abo Rebieh.

© Azza Abo Rebieh.

Photo : Azza Abo Rebieh.

© Akbar Hosin.

© Akbar Hosin.

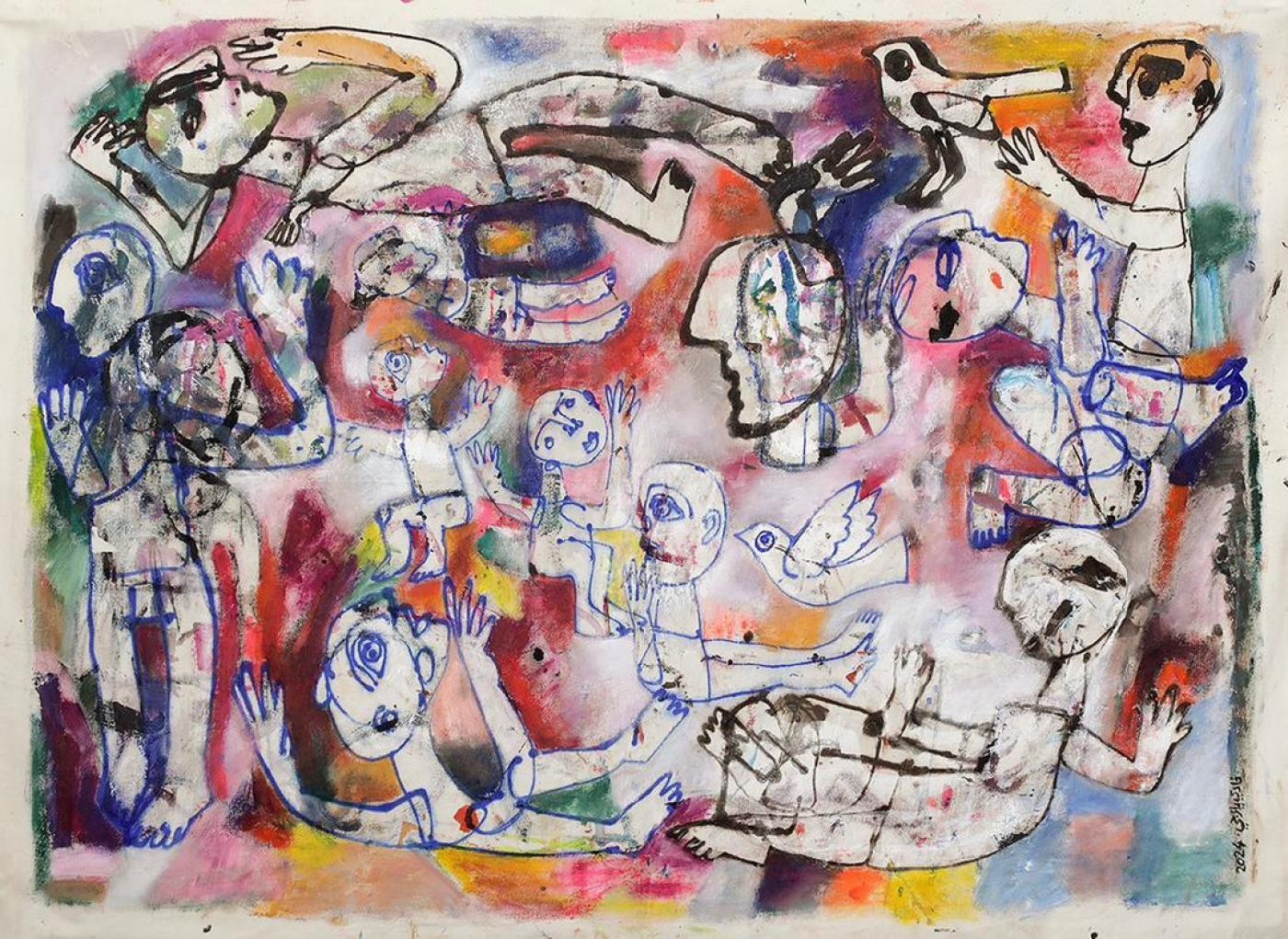

© Fadi Yazigi.

© Fadi Yazigi.

© Fadi Yazigi.

© Saleh Hreeb.

© Saleh Hreeb.

OMAR HAJ KADOUR / AFP.

ALI HAJ SULEIMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP.

© Fadi Al-Assaf.

© Fadi Al-Assaf.

© Fadi Al-Assaf.

© Fadi Al-Assaf.

DR.