« Even Better Than the Real Thing » est le titre de la 81e biennale du Whitney Museum de New York (à voir jusqu'au 11 août), qui tous les deux ans donne un aperçu de l'art contemporain aux États-Unis. « Encore mieux que le vrai » : l'ironie du slogan publicitaire peut autant renvoyer, dans le monde actuel, à la généralisation de l'intelligence artificielle à toutes les strates de l'activité humaine qu'à la détermination autoritaire des corps (personnes, nations…), figés dans les identités et les binarismes.

À l'heure où, aux États-Unis comme ailleurs, le rouleau compresseur conservateur tente d'écraser le droit même à exister des individus marginalisés, la biennale imaginée par les commissaires Chrissie Iles et Meg Onli expose la fluidité et la porosité qui nous constituent, évitant avec justesse la lourdeur d'un art trop littéral. Bien au contraire, la manifestation qui réunit sur quatre étages du musée 71 artistes et collectifs (dont 25 inclus dans une programmation de films, visibles sur le site Mubi, et cinq de performances), emporte par la légèreté et la diversité des formes, dans un parcours aéré qui laisse respirer les œuvres et rend sa place à la contemplation. Et c'est le plus souvent dans les interstices que surgit le sens, autant dans les œuvres abstraites que les plus narratives. Sous la surface – peaux, strates, pellicules – et sous les marques laissées sur les êtres, sur la nature ou dans l'architecture, il y a ce qu'il reste des choses, ce qui court au-dessous et relie.

Révélations

En préambule, l'installation Afferent Nerves de P. Staff, artiste britannique installée à Los Angeles, met le visiteur en état d'alerte. Suspendu à mi-hauteur, un filet électrifié grésillant coupe en deux l'espace jaune pissenlit, sur lequel se détache en grande largeur un portrait au bleu de l'artiste, le visage plongé dans la main. La structure légère pèse sur le spectateur : le cerveau et ses « nerfs sensitifs » y reconnaissent plus ou moins consciemment une menace d'enfermement, voire de sévices. Troublés d'entrée de jeu, nous voilà confrontés à l'impermanence des choses. Les peaux d'acrylique, peintures sans support de l'Africaine-Américaine Suzanne Jackson, 80 ans, sont suspendues dans l'incertitude. La surface est également saisie dans ses métamorphoses dans la magistrale installation de Lotus L. Kang. L'artiste canadienne crée un labyrinthe de pellicules photographiques monumentales dont la teinte, entre obscurcissement et révélation, évolue au fil du temps.

Les mutations de la matière font écho à celles du corps et de la mémoire. Les strates du cube massif de Paloma Blanca Deja Volar (La blanche colombe s'est envolée) d'Eddie Rodolfo Aparicio, ont capturé des ailes d'oiseaux, pierres volcaniques et objets collectés autour de l'atelier de l'artiste à Los Angeles. Mais aussi des documents sur les massacres perpétrés dans les années 1930 par le gouvernement militaire salvadorien contre les populations autochtones. Dans la durée, la résine d'ambre (élément instable connu pour ses vertus thérapeutiques) gonfle et se rétracte : comme dans un corps marqué de souvenirs, les éléments se déplacent dans l'archive vivante, voire s'en échappent.

L'instabilité est plus littérale dans la sculpture extérieure de Kiyan Williams : la reproduction en terre de la face nord de la Maison blanche, surmontée du drapeau étoilé planté à l'envers, s'enfonce dans le sol. Idéal, sur fond de skyline new-yorkaise, pour un post Instagram. Plus subtile est l'édifice fantasmé par Dala Nasser, réalisé à partir de frottages et trempages de tissus sur le site du temple d'Adonis, au Liban. L'architecture participe ainsi à sortir des définitions simplistes. Comme celle du musée, qu'évoque l'installation un brin grandiloquente d'Isaac Julien, Once Again… (Statues Never Die). Entre les cinq écrans projetant un film, très académique dans sa forme, sur l'appropriation occidentale de l'art africain, se distinguent les sculptures de résine de Matthew Angelo Harrison, capsules temporelles dans lesquelles sont capturés des artefacts traditionnels. Ce jaillissement d'un passé violent vers un futur guéri des traumatismes fait écho au tipi inversé (en réalité une crinoline) de l'artiste autochtone Cannupa Hanska Luger : issue de la série « Future Ancestral Technologies », la structure ancrée au sol fait l'effet d'un faisceau projeté vers le ciel.

Corps fantasmé

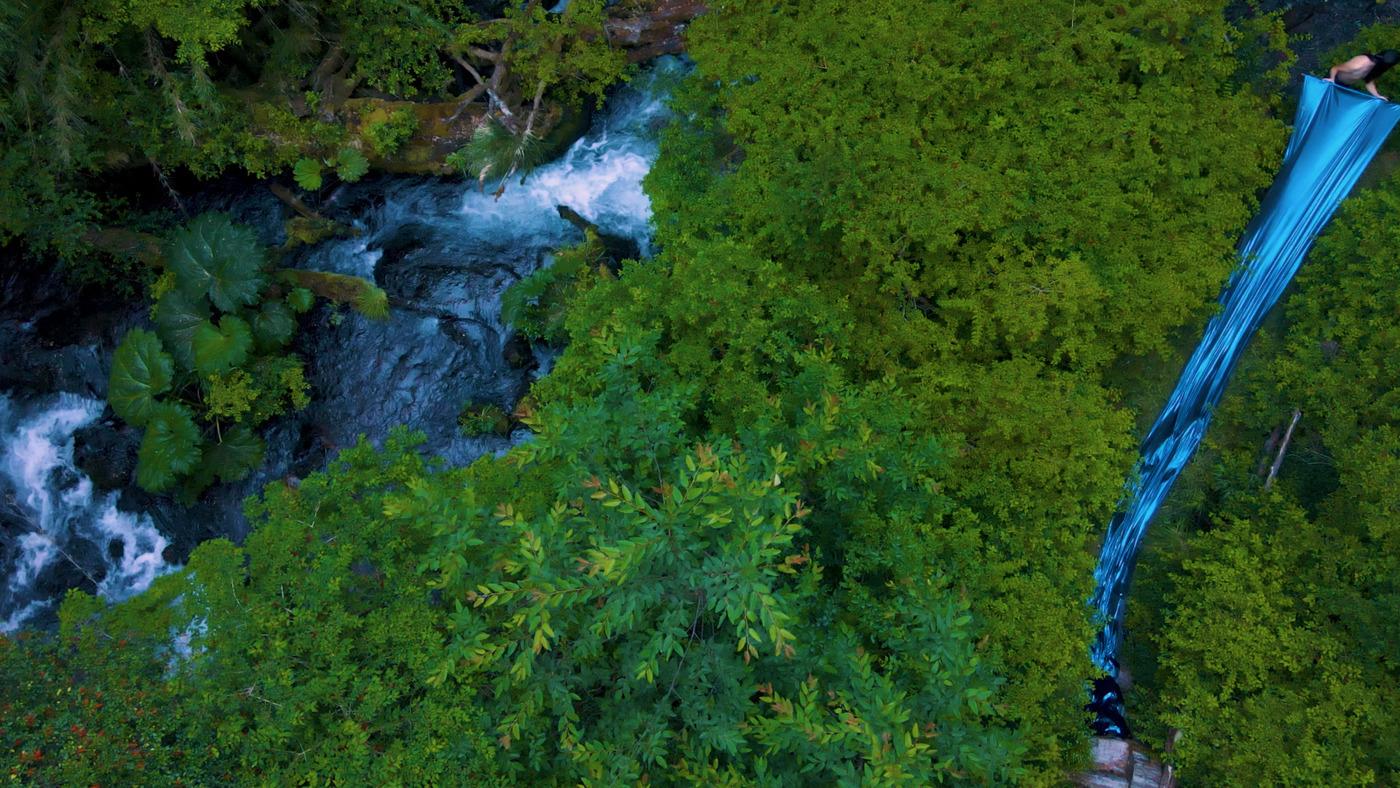

Petit à petit, c'est par glissements que surgit dans cette biennale la figure humaine. Dans la vidéo TRAY TRAY KO de Seba Calfuqueo, l'artiste trans, née en 1991 au Chili, traverse la terre sacrée Mapuche, déroulant un tissu bleu luminescent dont le sillage se fond dans la jungle ou sous l'eau d'une cascade. Cette vision fantastique du corps fusionnant avec la nature réapparaît dans le film de Tourmaline, grimée en « pollinisatrice » de chair et de feuilles, ou dans les toiles abstraites d'Eamon Ore-Giron, réinventant des déités autochtones. L'humain va jusqu'à disparaître face au piano sans cordes de Nikita Gale, dont seul le frottement des touches émet un son : qui est l'auteur (et son droit) quand seules ses intentions (la partition) sont reproduites ? « Les corps ne sont jamais totalement absents de ce que nous appelons la technologie », rappelle l'artiste.

C'est dans la pièce la plus ouvertement militante de la biennale que la figure surgit le plus abruptement. The Last Safe Abortion, vaste kaléidoscope photographique de Carmen Winant, représente des travailleuses sociales et médicales pratiquant des interruptions de grossesse. 2 500 images qui sont autant d'histoires et constituent une archive particulièrement nécessaire depuis le renversement de la loi Roe vs Wade en 2022. Chacune des personnes photographiées, souligne l'artiste, a donné son accord pour apparaître, dans un pays où l'avortement peut être criminalisé. Plus loin s'étend la perspective féministe. Ainsi dans Nourisher de Julia Phillips : des tubes de PVC sortent de la bouche et des seins d'un buste sans chair, illustrant les injonctions nutritives du corps féminin aliéné. Ou encore dans les toiles cousues de Harmony Hammond, 80 ans, comme Patched (2022), où des taches rouges oblongues, évoquant le sang menstruel ou la violence patriarcale, se détachent en formes irrégulières sur une composition strictement géométrique.

L'intérieur même du corps est exposé dans les structures en polymère, métal et verre de Jes Fan, réalisées à partir d'impressions 3D des scanners de ses propres organes. Cette exploration des possibilités organiques s'achève avec humour dans les illustrations de Pippa Garner, aînée de la sélection à 82 ans, détournant le marketing associant des qualités humaines ou genrées aux objets. Ses « inventions impossibles » sont également un clin d'œil à sa transition – qu'elle nomme « hacking de genre » – entamée dans les années 1980. S'inventer, pour mieux exister.

Courtesy the artist and Ortuzar Projects, New York. Photograph by David Kaminsky.

Photo : Magali Lesauvage.

Courtesy the artist. © Dala Nasser

Photograph by Audrey Wang.

Photograph by Ashley Reese.

Photograph by Ron Amstut.

Photo : Magali Lesauvage.

© Cannupa Hanska Luger. Courtesy Albuquerque Museum of Art. Photograph by Reece Martinez.

Photo : Magali Lesauvage.

© Seba Calfuqueo. Courtesy the artist. Photograph by Sebastian Melo.

Photo : Magali Lesauvage.

Photo : Magali Lesauvage.

Photograph by Filip Wolak.