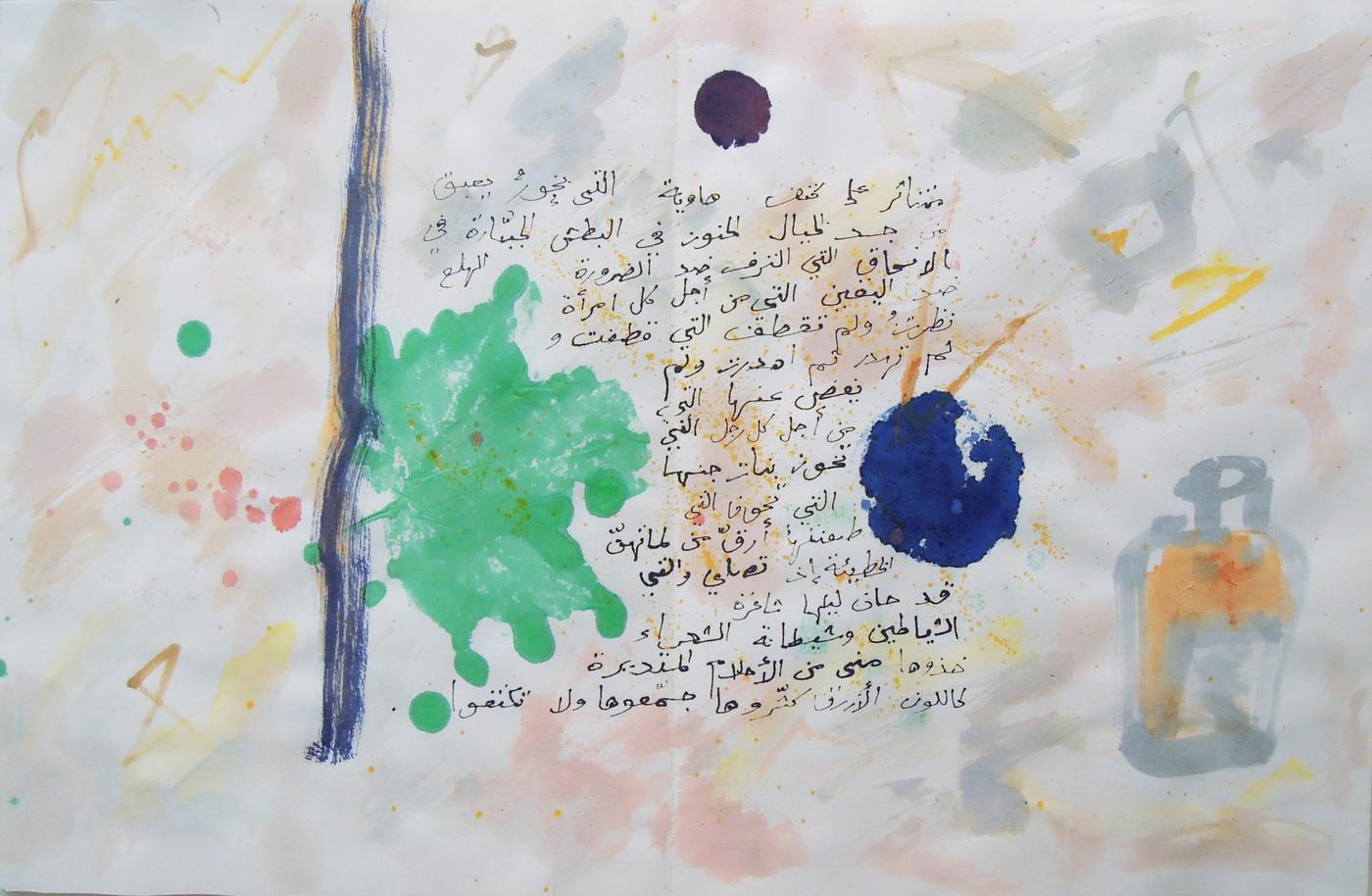

« The morning after / my death / we will sit in cafés / but I will not / be there / I will not be » (« Le lendemain matin de ma mort, nous nous assiérons dans des cafés, mais je ne serai pas là, je ne serai plus »), écrivait Etel Adnan dans le recueil de poésie Le printemps que les fleurs possèdent. Cet extrait résonne particulièrement ce dimanche soir : née en 1925 à Beyrouth, l’artiste et poétesse américano-libanaise s’est éteinte dans la nuit du 13 au 14 novembre à Paris, où elle résidait. Devenue incontournable, Etel Adnan laisse derrière elle une œuvre très diverse faite de poèmes, essais, romans, peintures, dessins et gravures. Pourtant, le monde de l’art a mis du temps avant de s’intéresser vraiment à son travail. Et voilà désormais une dizaine d’années qu’il met en lumière les multiples facettes de sa création : le Guggenheim de New York, le Zentrum Paul Klee de Berne, la Fondation Luma à Arles, le Mudam au Luxembourg, l’Institut du Monde arabe à Paris, la Dokumenta de 2013 à Cassel ou encore le Centre Pompidou Metz avec l’actuelle exposition « Écrire, c’est dessiner », nombreuses furent les institutions culturelles qui exposèrent ses œuvres ces dernières années. Encore active à 96 ans, Etel Adnan avait été sélectionnée il y a peu pour la commande publique « Mondes Nouveaux » au sein d’un collectif. Issue de parents grecs et turcs, elle avait grandi dans un Liban sous mandat français et a été éduquée dans cette langue – à l’école notamment. Après des études de littérature à la Sorbonne, elle part aux États-Unis où elle obtient une maîtrise de poésie à Harvard. Polyglotte, l’écrivaine et peintre a longuement expliqué regretter de ne pas maîtriser suffisamment bien l’arabe pour pouvoir écrire des poèmes dans cette langue. Dans son essai Écrire dans une langue étrangère, elle raconte comment elle a découvert qu’elle « pouvait peindre en arabe ». Ce fut un bouleversement dans sa manière de s’exprimer : Etel Adnan n’abandonnera plus ses pinceaux et citera longuement, dans ses leporellos, les poètes qu’elle admire, comme Badr Shakir al-Sayyab. Nous sommes alors en 1955, elle a une trentaine d’années et enseigne la philosophie de l’art à Berkeley. Depuis, l’artiste a multiplié les supports tout en continuant à parler de sujets qui lui tiennent à cœur. Dans les années 1960, elle cesse d’écrire en français en opposition à la politique de Charles de Gaulle lors de la guerre d’Algérie, tandis qu’en 1978 elle publie Sitt Marie Rose, son premier grand succès littéraire où elle raconte la guerre civile libanaise. Très proche de la nature, dont elle disait être « la meilleure amie », elle a peint et beaucoup écrit sur le Mont Tamalpaïs (San Francisco) qu’elle allait observer lorsqu’elle vivait en Californie. Ces dernières années, la Bretagne – où elle possédait une maison, à Erquy, avec sa compagne de longue date, Simone Fattal – lui était devenue particulièrement chère. Si une immense artiste est partie, elle aurait certainement souhaité que nous continuions d'admirer, penser et préserver la nature car, comme elle l’écrivait, « quelques gouttes de rosées ont autant d’être qu’un tas de pensées accumulées ».

Courtesy Claude Lemand.