Comment rater une exposition avec un sujet en or ? « Picasso.mania » en donne la recette. Prenez d’abord trois commissaires : Didier Ottinger, Diana Widmaier-Picasso et Émilie Bouvard, ingrédients de base pour une lutte d’ego. Avouons-le : Picasso, qui est pourtant une matière hautement inflammable, n’est pas monté à la tête des trois curateurs, du moins pas assez pour que ce commissariat multiple se transforme en pugilat. Si ce trio n’a pas épicé le making of de querelles qui auraient fait jaser, ce bouillon d’intelligence n’a pas non plus donné lieu à un accrochage cohérent.

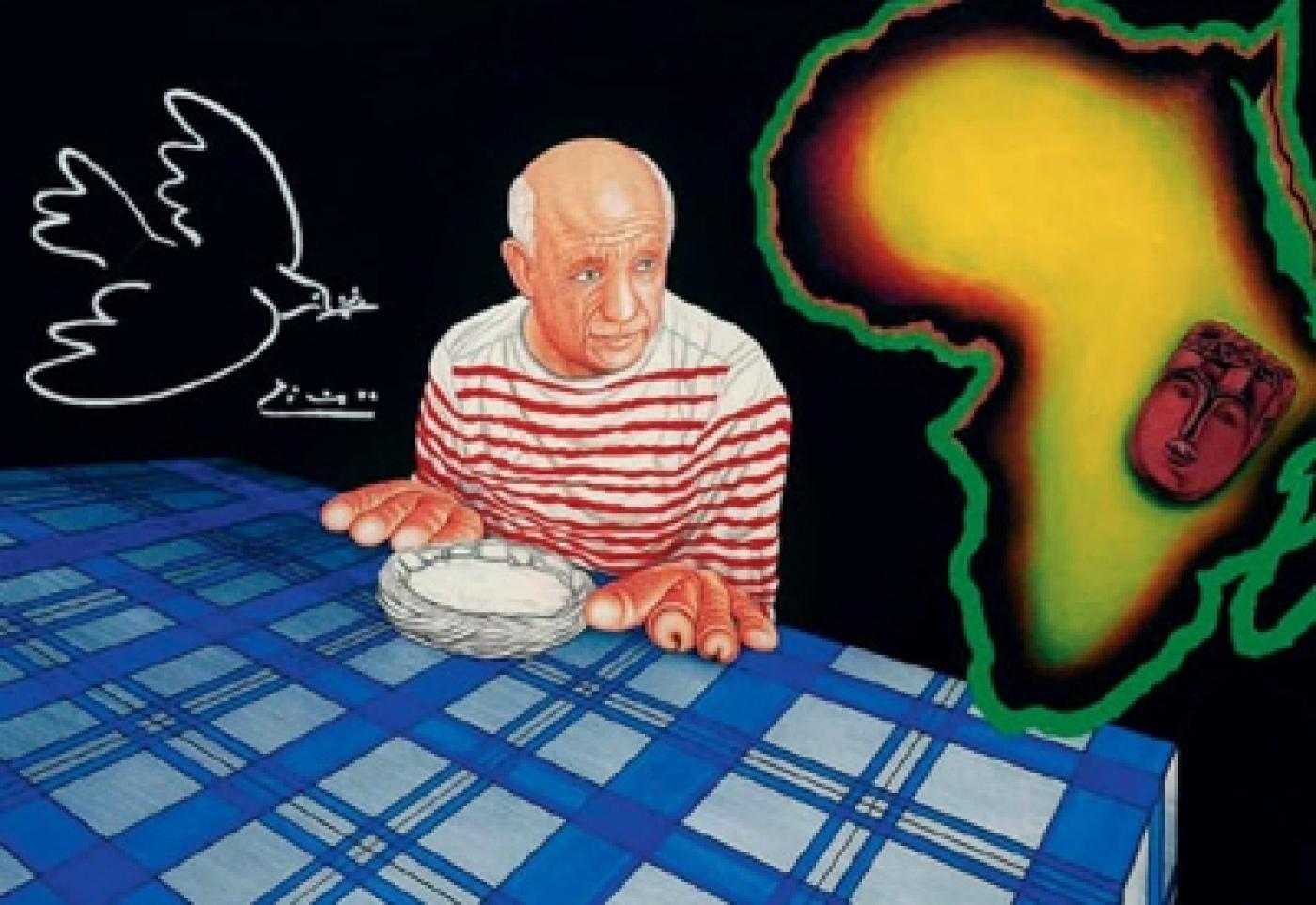

Le manque de cohérence, voilà bien le défaut majeur de l’exercice, dont le point de départ était pourtant intéressant : montrer la postérité de Picasso chez les artistes actuels. Une gageure alors que Marcel Duchamp semble avoir la main sur la création actuelle. « À la fin des années 1970, on se lasse d’un art froid, distancié, critique. On manifeste un goût pour un art de l’image, narratif, et c’est là qu’on redécouvre Picasso, explique Didier Ottinger. Des écrivains qui, comme Sollers, crachaient sur Picasso, commencent à l’encenser ». En 1981, le Kunstmuseum de Bâle organise la première exposition d’envergure de l’œuvre tardive du peintre andalou. La même année, a lieu à Londres l’exposition « A new spirit in painting », qui dresse l’état des lieux de la peinture contemporaine à partir des tableaux ultimes de Picasso. Le Street Art commence à s’emparer de l’idole, tout comme les tenants de la Bad painting. D’autres le regardent aussi avec une certaine distance, comme Maurizio Cattelan, qui crée une statue assez ironique à son effigie, ou avec davantage de piété comme David Hockney. Picasso apparaît comme l’emblème libérateur à défaut d’être un modèle sur le plan formel. « Son libertinage stylistique, son surcroît d’énergie apportent une fichue banane dans la morosité ambiante, assure Didier Ottinger. Il a une vertu roborative, il donne envie de créer ». Mais alors pourquoi cette exposition si « roborative », trop dense sans doute pour les quelques milliers de mètres carrés dont elle dispose, déçoit-elle tant ? Parce qu’en alignant plus de 400 œuvres, en privilégiant parfois un accrochage à touche-touche tendance cabinet de curiosité, elle vire à la caverne d’Ali Baba. Plutôt que de s’en tenir à des salles monographiques, les seules réussies du parcours, les commissaires ont voulu privilégier le dialogue, qui vire plutôt à la collision. L’accrochage attaque trop de pistes et de thèmes à la fois, en les laissant souvent à l’état d’ébauche. Pourquoi réduire Guernica au face-à-face étrange entre une toile de Leon Golub, qui se réfère plutôt au Massacre en Corée, et une œuvre d’Adel Abdessemed qui n’a de Guernica que le format rectangulaire ? Prenons enfin la question de Picasso et du primitivisme dans un contexte postcolonial, un sujet qui à lui seul mériterait une exposition. L’idée esquissée par Émilie Bouvard de montrer le point de vue des artistes africains ou afro-américains est passionnante. Dans le texte qu’elle publie dans le catalogue de l’exposition, la conservatrice cite ainsi le témoignage de l’artiste afro-américaine Michelle Wallace sur sa mère, Faith Ringgold : « Ma mère voyait en Picasso le lieu d’intersection, en tant qu’artiste formée en Occident, elle pouvait réfléchir à son héritage africain. Je veux dire vous pouvez considérer cela dans l’autre sens : il s’agit d’artistes noirs qui regardent des Européens blancs s’appropriant des artefacts africains pour les intégrer dans le modernisme et le cubisme. Si vous êtes, disons, une personne noire étudiant l’art dans les années 1950, une manière de traduire la tradition qui est celle de la sculpture africaine était d’étudier un peintre qui avait déjà fait le chemin de cette appropriation, et ensuite de réinterpréter cette appropriation ». À cette aune, la présence de Romuald Hazoumé, Leonce Raphael Agbodjelou et Wangechi Mutu fait sens. Mais que viennent soudain faire dans cette salle Richard Prince et Jeff Koons ?

Pour tenter de comprendre quelque chose à ce galimatias, mieux vaut se plonger dans le kaléidoscope d’entretiens réalisés par Diana Widmaier-Picasso, diffusé à l’entrée de l’exposition. On y entend l’architecte Frank Gehry confier que Picasso lui a communiqué son sens de la liberté, ou Miquel Barceló évoquer le jeu de métamorphose qui le lie au maître. Reste que ces propos n’ont valeur que de document. La vraie exposition sur la postérité contemporaine de Picasso reste à faire.