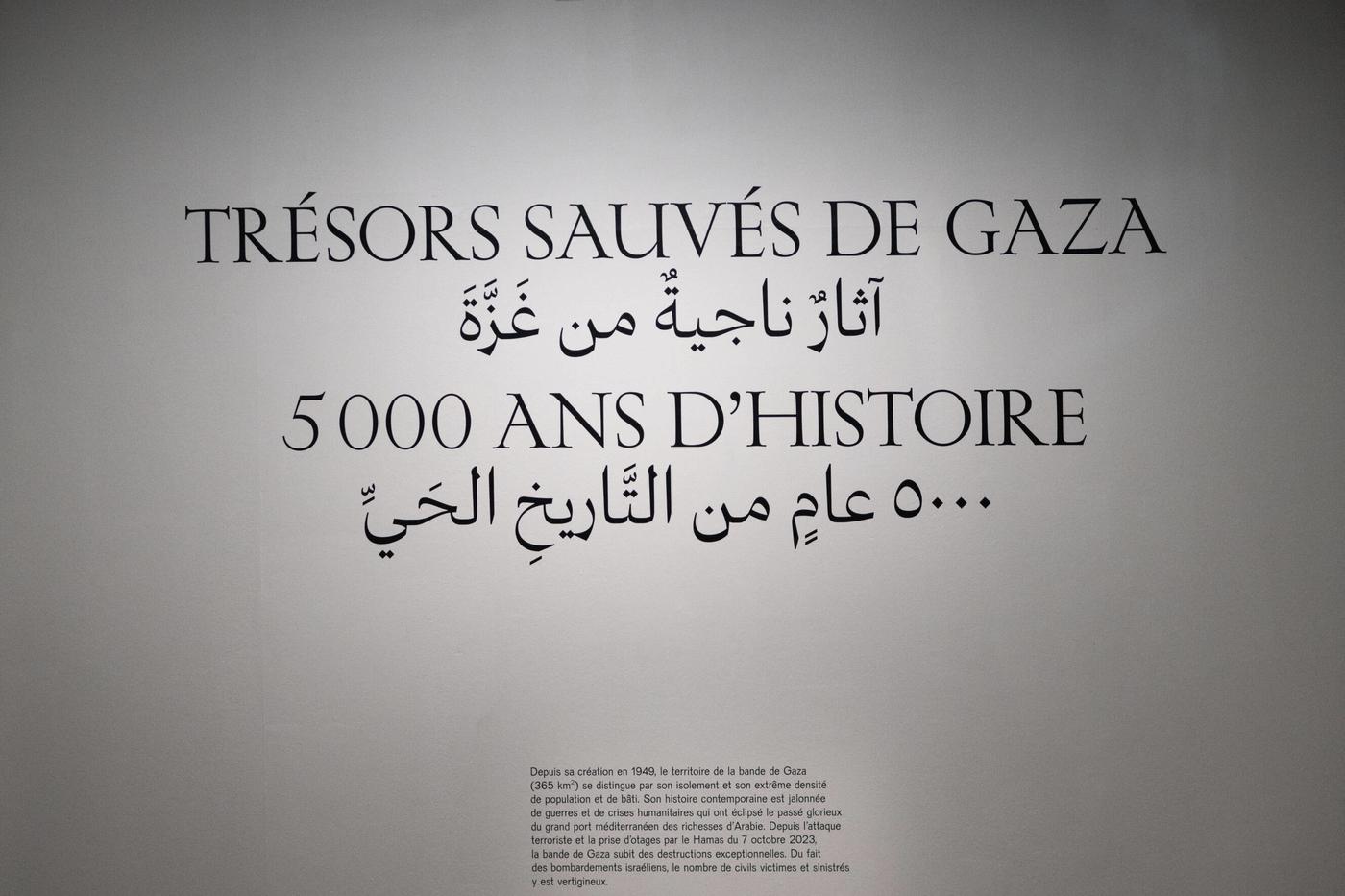

« Ces fragments viennent d’ailleurs. / Ils n’appartiennent ni aux vitrines ni au silence, mais à une terre vivante. / Ici, ils sont retenus, en suspens. » Ces vers de la poétesse Doha Kahlout disent la présence provisoire de ces pierres et amphores, de ces statues et mosaïques à l’Institut du monde arabe, à Paris (jusqu’au 2 novembre). Leur présence ici, c’est leur absence là-bas, à Gaza.

D’abord montrées au musée d’Art et d’Histoire de Genève en 2007, ces antiquités n’ont jamais pu quitter le sol européen depuis. En cause, les tensions entre l’Autorité palestinienne et le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2006. S’y ajoutent depuis le blocus de l’enclave et les offensives israéliennes répétées ces dernières années. Ce n’est donc pas le port de Gaza que ces pièces ont quitté, mais le port franc de Genève, une zone hors douane accoutumée à accueillir des œuvres d’art en transit. Au total, 529 objets appartenant à l’Autorité palestinienne y sont entreposés, dans l’attente d’un retour.

Les expositions : des « refuges mobiles » ?

Face à cette impasse, un nouveau protocole d’accord signé en 2024 confie à la ville suisse la conservation de ces collections « aussi longtemps que nécessaire », précise Béatrice Blandin, chargée du dépôt de l’Autorité palestinienne. En attendant le feu vert ultime, ces précieux vestiges sortent de l’ombre à l’occasion de demandes de prêts : en 2010 au musée régional d’Oldenburg en Allemagne, en 2011 au musée méditerranéen de Stockholm, et désormais à Paris. Une façon indirecte pour ces pays hôtes de manifester leur soutien diplomatique à la Palestine, tout en lui offrant un levier de soft power.

En écho à cette situation, six icônes byzantines rarissimes ont récemment été accrochées au musée du Louvre après avoir été exfiltrées de Kiev, en Ukraine. Un événement modeste par le nombre de pièces présentées, mais important par sa portée symbolique et politique. Cette évacuation d’urgence s’est déroulée dans le cadre d’un accord de prêt conclu entre le musée Khanenko et celui du Louvre, visant l’exposition et la restauration des œuvres.

La genèse du refuge

L’envoi d’objets d’art d’un pays à un autre est une mesure qui marque les esprits, bien qu’elle soit envisagée comme une solution de dernier recours. En 1939, alors que les bombes de Franco frappaient Madrid, les trésors du Prado sont accueillis à la Société des Nations, à Genève. Cette itinérance a suivi les déplacements du gouvernement espagnol, d’abord réfugié à Valence en 1936, puis à Barcelone en 1938. Les bombardements sévissant dans cette région, l’exil des œuvres hors du pays semblait inévitable. Pour la première fois, la protection des collections muséales est pensée à l’échelle internationale.

Des cendres des Première et Seconde Guerres mondiales naîtra en 1954 la première convention internationale dédiée au patrimoine en temps de conflit. Portée par l’Unesco, la Convention de La Haye introduit de manière inédite la notion de « refuge ». La Suisse légifère en ce sens dès les années 1960, incluant des dispositions sur l’accueil de biens culturels étrangers menacés. La France emboîte le pas en 2016, en instaurant à son tour un cadre juridique semblable. « Si la Convention ne fait pas référence à l’existence d’abris extraterritoriaux, elle laisse néanmoins la possibilité aux États signataires de demander le transport de leurs biens culturels vers d’autres États dépositaires », précise l’Unesco.

Une mise en œuvre complexe

Mais derrière cet élan se cache une multitude de problématiques opérationnelles et juridiques, politiques et identitaires. « Lorsque le patrimoine d’un État en guerre est affecté, il peut être difficile pour ce dernier d’accepter l’idée même de transférer ses artefacts à l’étranger », souligne Valéry Freland, directeur exécutif de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine créée en 2017 à l’initiative de la France et des Émirats arabes unis.

Évacuer, c’est aussi faire prendre des risques considérables aux collections. C’est mettre en place toute une logistique pour limiter les risques de détérioration, d’attaques ou de vols pendant le transport. L’Institut du monde arabe a ainsi dû renoncer à exposer ce printemps les merveilles archéologiques de la cité antique de Byblos en raison des bombardements israéliens sur le pays du Cèdre, qui ont mis un terme aux préparatifs. Mais l’ouverture de cette grande exposition – plus de 300 artefacts – n’est que « partie remise, au printemps 2026 », affirme Tania Zaven, directrice du site de Byblos à la direction générale des antiquités du Liban (DGA). « En à peine un mois, la DGA a réussi à monter un dossier pour que 34 biens culturels libanais bénéficient d’une protection renforcée provisoire de l’Unesco, le plus haut niveau d’immunité prévu par le droit international », confie-t-elle.

© Musée du Louvre/Audrey Viger.

© Musée du Louvre/Audrey Viger.

JEANNE ACCORSINI/SIPA

JEANNE ACCORSINI/SIPA

JULIEN DE ROSA / AFP.

JULIEN DE ROSA / AFP.

JULIEN DE ROSA / AFP.

© Musée Khanenko.

© Musée Khanenko.

DR.

FABRICE COFFRINI / AFP.

DR.

DR.