« Debout sur la cime du vernaculaire, nous lançons le défi insolent de nous réunir. (…) Faire vivre ensemble le Vernacular Social Club, c’est rendre visibles ces archives non documentées, ''déconformiser'' le champ pour rendre ses lettres de noblesse à ce royaume des anonymes, à ces images hors service », peut-on lire dans le « Manifeste du Vernacular Social Club » que l’éditeur et collectionneur Jean-Marie Donat lance en parallèle de la 26e édition de Paris Photo. Pour le sexagénaire, il était temps de créer cette association, afin de réunir et mettre de l’ordre dans une tendance artistique qui a le vent en poupe.

Difficile en effet de passer à côté de cet engouement, qui se traduit par une hausse de la pratique de collectionneurs amateurs, mais aussi par un enthousiasme des institutions et des festivals qui accordent un intérêt notable à ce matériel, propulsé des albums de famille aux murs des galeries. Le 26 octobre dernier, le centre de recherche Histoire culturelle et sociale de l'art de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisait une rencontre pour débattre de l’usage des archives en photographie. Cette année aux Rencontres d’Arles, deux expositions montraient exclusivement des images d’archives anonymes : « Ne m’oublie pas », sous le commissariat de Jean-Marie Donat, a réuni plus de 74 600 visiteurs, et « Casa Susanna », au sujet d'une communauté de travestis, avec pour commissaires les historiennes de l’art Isabelle Bonnet et Sophie Hackett, a elle aussi captivé de nombreux visiteurs.

Une saveur particulière

Collectionner et afficher ces images permet de raconter, faire réagir, interroger leur époque mais aussi la nôtre. Car ces photographies, à première vue désuètes, possèdent un pouvoir empathique indubitable. Si l’usage de la photographie vernaculaire amusait déjà les surréalistes dans les années 1920-1930 et les artistes conceptuels comme l’Allemand Hans-Peter Feldmann dans les années 1960-1970, la manière d’envisager cette matière photographique a évolué. « Dès les années 1990-2000, un véritable courant artistique se construit en parallèle, mais aussi à l’encontre de la révolution numérique. Il y a une prise de conscience du caractère précieux de ces images d’archives, qu’elles soient personnelles ou non. Elles ont une saveur particulière, comme les reliques d’un temps qui n’est plus et qu’il semble important de conserver », constate l’historien de la photographie, Michel Poivert. Cette saveur a un prix, qui a su évoluer avec l’intérêt grandissant de la demande, que ce soit sur le premier marché, où les prix ont parfois doublé, ou sur les sites de revente comme eBay, où des photos qui se vendaient vingt euros il y a dix ans sont aujourd’hui cédées pour dix ou vingt fois plus.

En 2023, à l’heure des filtres Instagram et de la banalisation des fake news, ces images semblent venir rassurer une génération en proie au doute. Pour le collectionneur Jean-Marie Donat, elles sont des marqueurs au même titre que du carbone 14 : « Lorsque je me retrouve avec des séries de 200 photographies sur une même thématique, je considère qu’elles sont des témoins de faits de société et plus seulement des anecdotes. Même si nous avons peu d’informations, elles sont loin d’être muettes ». La recherche d’authenticité attire de nombreux jeunes collectionneurs, qui trouvent dans cette matière historique un certain réconfort. C’est le cas de Timothé Fernandez, un amateur de 27 ans qui collecte des photographies sur les marchés depuis plus de cinq ans : « Il y a un véritable engouement pour le vintage et l’ancien chez les jeunes de ma génération. Dans la photographie, l’engouement pour l’argentique témoigne d'un besoin de reconnexion avec la matière », affirme-t-il.

Le poids des images

Selon Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie, à Lille, la génération actuelle d’artistes et d’étudiants en art pose des questions éthiques sur l’usage de la photographie vernaculaire. Si jusqu’à présent sauver ces photos de l’oubli était un leitmotiv suffisant pour donner à voir dans des livres et des expositions ce matériel issu du domaine privé, aujourd’hui se pose la question de la légitimité à pouvoir utiliser ces archives. Que se cache-t-il derrière ces clichés, dont on sait souvent peu de choses ? Si les sauver de la destruction est nécessaire, se les approprier pour les faire parler est-il essentiel ? Quelles sont les limites de cette appropriation ?

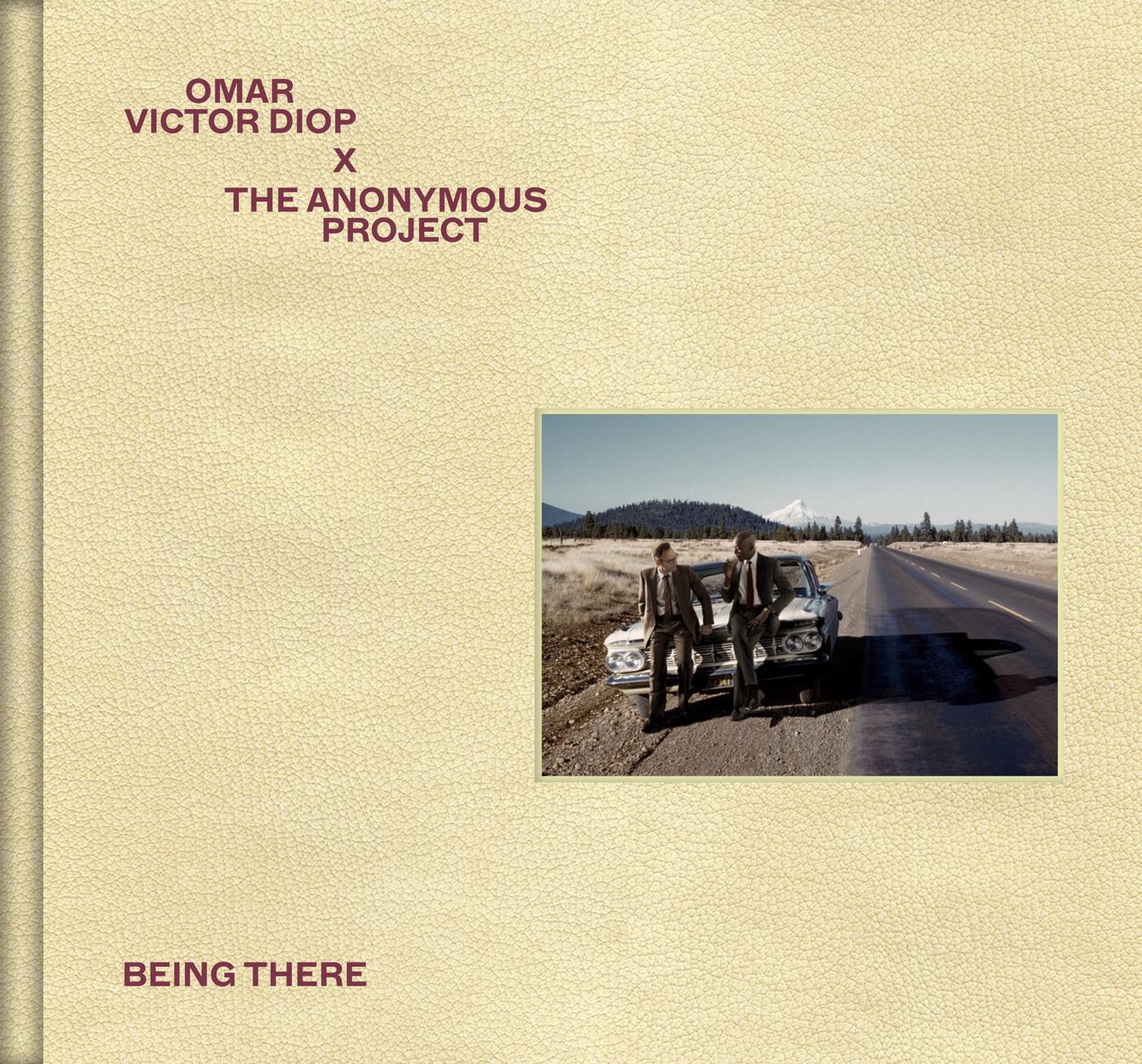

La question de l’éthique se pose encore davantage lorsque l’on intervient directement sur ces images, comme le fait l’autoportraitiste Omar Victor Diop, en collaboration avec Lee Shulman et son Anonymous Project, dans la série « Being There ». Ici, l’artiste sénégalais s’immisce dans les photographies anonymes d’Américains des années 1950 et 1960 et dans le contexte de l’Amérique ségrégationniste, comme s’il avait toujours fait partie du cadre. Une performance qui agit comme un révélateur sociétal.

Artiste et iconographe, Emmanuelle Fructus possède un fonds d’archives (conservé dans la structure Un livre - une image) qui lui permet d’avoir une réflexion sur ces photographies anonymes. Elle se trouve elle aussi embarrassée par leur poids. Prise dans une réflexion personnelle concernant le devenir de sa collection, elle insiste sur la nécessité de poser des limites pour ne pas faire de ces images, propices à la projection et à l’imagination, des outils de propagande. De fait, la législation au sujet de cette matière reste encore très floue. Cependant pour un spécialiste de la photographie tel que Clément Chéroux, actuel directeur de la fondation Henri Cartier-Bresson, ces clichés ont contribué à l’écriture de l’histoire du médium. Et elles n’ont pas fini de servir à écrire des histoires, d’autres histoires.

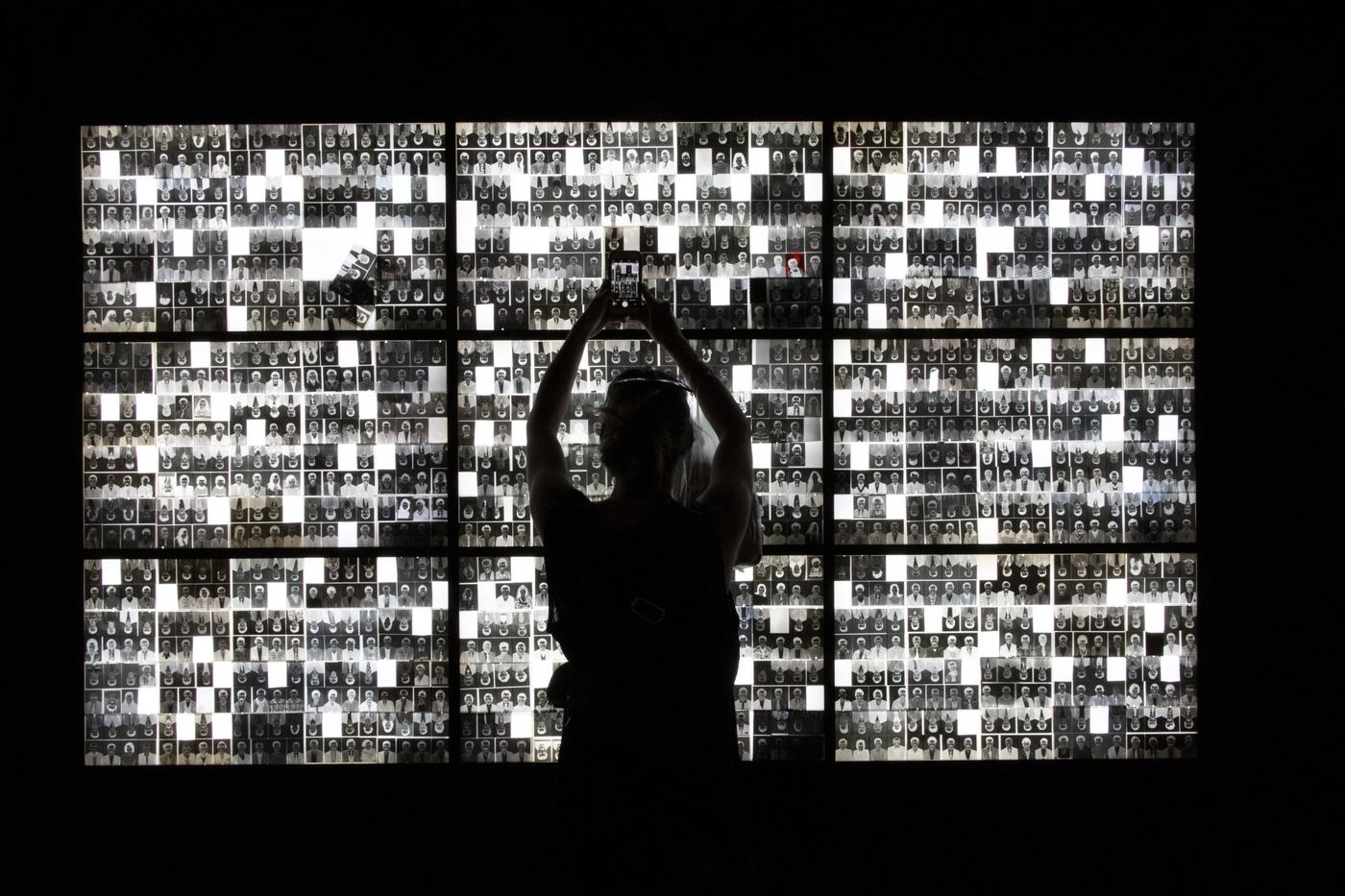

© Catherine Peter, 2020.

Présentée lors de l’exposition “Ne m’oublie pas” aux rencontres d’Arles 2023.

Avec l’aimable autorisation de la Collection Jean-Marie Donat.

tirage argentique, 1964-1969. Collection Art Gallery of Ontario, Toronto.

Présentée lors de l’exposition « Casa Susanna » aux Rencontres d’Arles 2023.

Photo © AGO.

© Estinelle Nieckissa.

© Estinelle Nieckissa.

© The Anonymous Project / Omar Victor Diop.

Photo : Editions Textuel.

© The Anonymous Project / Omar Victor Diop.

© Thierry Bouët.

Courtesy Vernacular Social Club.

Courtesy Vernacular Social Club.

Photo : Un livre - une image.

© Estinelle Nieckissa.