« Un défi » : c'est ainsi que Jack Lang présente l'événement pluridisciplinaire « Ce que la Palestine apporte au monde » à l'Institut du monde arabe (IMA, jusqu'au 19 novembre). Un défi, précise le président de l'institution parisienne, dans le contexte de l'occupation israélienne, sur laquelle le rapporteur de l'ONU posait en 2022 un mot accablant : « apartheid ». « Nous rappelons que la Palestine existe », souligne le commissaire Elias Sanbar. Si aujourd'hui la culture s'intéresse à ce que la Palestine apporte au monde, qu'est-ce que la question palestinienne dit du monde culturel, déchiré par la censure, les boycotts et les reniements ? « Assauts, idéologies, falsifications », poursuit Jack Lang : autant de stratégies politiques dont l'art peut être l'instrument.

L’État palestinien, qui aurait dû voir le jour dans la foulée de la création d’Israël en 1948, est aujourd'hui morcellé entre trois « territoires » (Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est) et deux gouvernements (Fatah de l'Autorité palestinienne et Hamas). Il n'est pas reconnu par un tiers des membres de l'ONU, mais a son pupitre à l'Unesco et à la Cour pénale internationale. En 2020, les accords d'Abraham, qui normalisent les relations d'Israël avec les Émirats arabes unis, ont encore plus isolé de la scène internationale les 13 millions de Palestiniens, dont près de 8 millions vivent en exil et 4 millions dans les territoires occupés. « Palestinien n'est pas seulement une nationalité, affirme le reporter Christophe Ayad dans le numéro spécial de la revue Araborama qui accompagne l'événement de l'IMA. C'est aussi une condition et un refus de s'y plier. »

Hors-jeu

Qu'en est-il du monde de l'art comme terrain d'enjeux politiques et diplomatiques ? À la biennale de Venise, vaste échiquier du soft power culturel, le drapeau rouge-noir-vert n'a jamais flotté. En 2019, l'artiste palestinienne Larissa Sansour était l'invitée du pavillon… danois. L'an dernier, le Palestine Museum US – musée privé fondé par l'homme d'affaires Faisal Saleh dans le Connecticut – présentait des artistes de Palestine au Palazzo Mora, hors programme officiel. En France, l'IMA accueille depuis 2015 une partie des collections du Musée d’art moderne et contemporain de Palestine, dirigé par Elias Sanbar et alimenté par des dons d'artistes de tous pays.

« Inclure des artistes palestiniens dans une exposition pose toujours problème. Et cela de manière plus crispée en Europe qu'aux États-Unis, où les institutions, privées, échappent plus aux enjeux diplomatiques », témoigne la curatrice franco-syrienne Line Ajan. Si cela n'est jamais dit clairement, pour de nombreuses institutions, présenter des artistes palestiniens ou pro-palestiniens est un risque. « C'est forcément prendre parti », remarque la curatrice, qui note une montée du phénomène depuis quelques années. À cela rien de très surprenant pour Rami el-Nimer. Originaire de Naplouse, il est l’un des grands collectionneurs d’art palestinien et le fondateur de Dar el-Nimer à Beyrouth, un centre dédié à la scène artistique et culturelle palestinienne et arabe : « Pour Israël, la lutte pour la possession de la terre se double d’une volonté d’appropriation culturelle. Nier l’autre culturellement est simplement plus virulent depuis l’ascension de Benyamin Nétanyahou à la fonction de Premier ministre et son association avec l’extrême-droite européenne ».

Très peu d’artistes palestiniens, voire arabes – hormis les plus établis comme Mona Hatoum, née au Liban et vivant à Londres depuis près de 40 ans – échappent à l'atteinte à la liberté d'expression. Souvent ils sont sommés de se prononcer sur la Palestine, même si leur travail n'aborde pas le conflit. En 2020, l'artiste franco-algérienne Zineb Sedira, désignée pour représenter la France à la biennale de Venise de 2022, avait dû nier tout lien avec le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions). Des suspicions de soutien au mouvement de boycott d'Israël avaient émergé après qu'en 2017 elle ait, avec d'autres artistes arabes (notamment Bouchra Khalili, Yto Barrada, Walid Raad et Akram Zaatari), souhaité retirer ses œuvres de la biennale de la Méditerranée organisée dans la ville de Sakhnin, en Israël. Zineb Sedira avait alors dû publier un communiqué, lequel avait été tronqué. Mais l’exemple le plus emblématique est sans doute celui de la Palestinienne Larissa Sansour : en 2011, la marque Lacoste menaçait de retirer son financement du prix du musée de l'Élysée, à Lausanne, estimant son travail trop « pro-palestinien ». Le musée a finalement renoncé à ce mécène. Six ans plus tard, son film de science-fiction In the Future They Ate from the Finest Porcelain, présenté au Barbican Centre à Londres, était accusé par une organisation juive d'antisémitisme et de « propagande flagrante dans le conflit israélo-palestinien ». Le mois dernier, encore au Barbican Center, l'exposition « them’s the breaks » était suspendue par ses organisateurs, suite à la demande de l'institution de ne pas aborder le sujet de la libération de la Palestine lors d'un talk.

Problème de conscience

Pourquoi une telle censure ? Pour Taysir Batniji, il y a une « amnésie du milieu de l'art. On aborde tous les problèmes, sauf celui-là ». L'artiste, installé en France depuis 1995, a connu une censure répétée. En 2009, une exposition d'artistes palestiniens était organisée à Venise, hors biennale officielle : « On nous avait demandé de ne pas parler de l'occupation, et il était bien précisé que nous n'avions pas de ''pavillon'' ». Récemment candidat à des postes d'enseignant en école d'art en France (qu'il n'a pas obtenus), il s'est vu demander à chaque fois quelle réponse il donnerait au cas où des étudiants l'interrogeraient sur la Palestine. Évitant dans son travail tout pathos, Taysir Batniji affirme qu'il ne peut pas faire abstraction de la guerre. Exposé actuellement au Pavillon Carré de Baudouin, à Paris (jusqu'au 21 octobre), après le MacVal en 2021, il refuse d'exposer au côté d'artistes israéliens tant que dure l'occupation des territoires palestiniens : « On ne peut pas donner l'impression d'une symétrie ».

Pour Larissa Sansour (interrogée par Christophe Ayad dans Araborama), la Palestine « pose un problème de conscience à l'Occident », les anciens empires britannique et français étant responsables de la division du territoire. Trouver une solution à la question palestinienne « impliquerait une révision complète de l'histoire coloniale européenne et de son impact ». De son côté Line Ajan évoque un paradoxe : « La question palestinienne est un tabou mais on impose aux artistes arabes de se positionner à son sujet. Et on demande systématiquement aux Palestiniens s'ils sont militants : leur nationalité leur impose de se justifier, c'est très stigmatisant ». Dans le même temps, des artistes peuvent se voir inviter à des événements en raison de leur nationalité palestinienne, dans une ethnicisation de leur travail.

Le contexte allemand, jusqu'à l'absurde

Depuis cinq ans, la situation pour les artistes palestiniens est particulièrement tendue en Allemagne. En juin 2022, alors que la documenta de Kassel n’avait pas encore ouvert ses portes, le curateur Yazan Khalili revenait dans le Berliner Zeitung sur l’agression xénophobe dont le collectif palestinien Questions of Funding avait été victime. « Les institutions culturelles allemandes trouvent-elles acceptable que nous travaillions dans un environnement aussi agressif ? Cette question concerne l’avenir de la production culturelle en Allemagne. Car en Allemagne, être palestinien signifie être menacé. » Quelques jours plus tôt, des vandales s’étaient introduits dans les locaux du WH22 où étaient présentées les œuvres des artistes palestiniens, et avaient tagué les murs de menaces, dont certaines étaient des références directes à l’extrême-droite. « L’affaire de la documenta représente un vrai traumatisme pour ceux qui y assistaient et, de manière plus générale, un choc pour la communauté artistique arabe », témoigne la Palestinienne Reem Shadid, à la tête du Beirut Art center après avoir été directrice adjointe de la Sharjah Art Foundation.

Pour comprendre ce contexte, il faut revenir plusieurs années en arrière : en avril 2018, le Bundestag adoptait une déclaration affirmant que « le droit à l’existence de l’État d’Israël fait partie de la raison d’État allemande ». Dans un article du Monde diplomatique, l’universitaire Sonia Combe explique que « le Parlement allemand associe de facto la lutte contre l’antisémitisme à la défense d’Israël ». En 2019, des députés allemands déclarèrent antisémite le mouvement BDS : les institutions et projets culturels qui le soutiendraient ne peuvent plus toucher d'argent public. Au même moment, le maire d’Aix-la-Chapelle Marcel Philipp (CDU) voulait quant à lui dénier le prix de la fondation Ludwig à Walid Raad. La cause ? Le refus de l’artiste libano-américain d’origine palestinienne de condamner BDS et de s’expliquer au sujet de sa supposée implication dans le boycott de l’État d’Israël. Aujourd'hui installée à Londres après avoir séjourné en Allemagne, la jeune peintre Malak Matar, originaire de Gaza, en a directement fait la « difficile expérience ». « On m’a donné une liste d’éléments à ne pas mentionner, raconte-t-elle. Ne pas parler du boycott, ne pas évoquer la Nakba, ni rappeler que ma famille faisait partie des milliers de réfugiés qui ont fui leur maison en 1948. Si j’ai finalement exposé en Allemagne, c’est que nous artistes pouvons amener le public à être sensible aux idées et sensations que nous véhiculons. »

Le parti d’extrême droite Alternativ für Deutschland (AfD) se présente comme un fervent défenseur de l’État d’Israël, tout en restant « plutôt discret dans la condamnation d’actes antisémites avérés », explique Sonia Combe, qui poursuit : « L’AfD fait sienne la stratégie de Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald Trump, selon lequel plus on affirme son soutien à l’État d’Israël, plus on peut s’orienter à l’extrême-droite sans encourir de reproches ». Une telle politique menace certains artistes juifs eux-mêmes : en février 2023, Stefan Hensel, commissaire à la lutte contre l’antisémitisme de la ville de Hambourg, affirmait que le photographe juif sud-africain Adam Broomberg diffamait régulièrement l'Etat d'Israël. Dénonçant un système d'apartheid et s'affirmant pro-palestinien, le photographe, qui craint aujourd'hui pour sa carrière, est décrit par Stefan Hensel comme n'hésitant pas à « légitimer la terreur contre les juifs ». Autre exemple de censure outre-Rhin : en début d'année, la maison d’édition allemande Carlsen renonçait à publier la traduction de la bande dessinée de Dominique Grange et Jacques Tardi, Élise et les nouveaux partisans, en raison du soutien dans la postface de l’ouvrage à « la résistance exemplaire du peuple palestinien, depuis 70 ans, contre l’occupation et l’apartheid israéliens ». Les précautions pour ne pas se voir taxer d’antisémitisme vont jusqu'à l'absurde : dans son discours de réouverture de la Haus der Kulturen der Welt à Berlin, le mois dernier, la ministre de la Culture Claudia Roth a précisé : « Nous ne parrainons aucun événement dans lequel les objectifs de BDS sont représentés », alors qu'aucun artiste palestinien n'y est exposé… Pour la commissaire d’exposition Rasha Salti, qui vit entre Berlin et Beyrouth, le contexte appelle nécessairement un réveil des luttes : « Ce qui m’abasourdit, c'est le silence des institutions culturelles allemandes qui font mine de ne pas comprendre les implications pour la démocratie de leur pays : au final, la Palestine a toujours été un miroir aux injustices ».

Guerre culturelle

Là comme ailleurs le milieu de l'art, de plus en plus politisé, souffre d'un douloureux paradoxe : alors que partout les artistes s'emparent des questions décoloniales, la colonisation des Territoires palestiniens ainsi que la place réservée aux Palestiniens en Israël sont peu abordés. Hormis par les artistes palestiniens ou arabes, qui face à l'invisibilisation, témoignent de manière plus ou moins métaphorique, notamment par le film ou la photographie. Ailleurs, c'est dans les mouvements activistes situés aux marges de l'art que des voix se font entendre. Aux États-Unis, le mouvement Decolonize This Place appuie ouvertement BDS, déployant systématiquement le keffieh dans ses manifestations et organisant des actions. Comme lors de l'exposition « This Place », censée prôner une autre image d’Israël et de la Cisjordanie, au Brooklyn Museum en 2016, et qui aurait été en partie financée par des donateurs soutenant la colonisation israélienne. Basé à Londres, le collectif Forensic Architecture a enquêté sur le terrain, à Gaza et en Cisjordanie, prouvant notamment l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh par les forces israéliennes en mai 2022. Depuis plus de de 15 ans, le street artist Banksy couvre de ses œuvres littérales le mur de séparation érigé par Israël. En France en revanche, depuis la génération engagée des Jean Genet et Félix Guattari, figures d'intellectuels de gauche ouvertement pro-palestiniens, les milieux culturels restent quasi muets sur le sujet.

Depuis la Palestine, quelles voix se font entendre hors des frontières imposées ? Dès 1948, les artistes palestiniens ont été brimés. « Ceux restés en Israël n'avaient pas le droit d’ouvrir des galeries d’art ni d’acheter des objets de leur patrimoine culturel », rappelle Rami el-Nimer. Si Sliman Mansour, l’un des pionniers de la peinture moderne palestinienne, peignait systématiquement des oranges, c’était parce qu’Israël prohibait toute expression nationaliste, interdisant notamment la représentation du drapeau palestinien, voire l’emploi de ses couleurs sur la toile. Les oranges étaient alors un « symbole de remplacement », comme plus récemment le keffieh ou la pastèque. « L’art palestinien ne peut pas se défaire du prisme politique, car celui-ci est consubstantiel de l’identité nationale palestinienne. Dans une nation largement diasporique, il est l’un des éléments qui a permis aux Palestiniens de se définir », explique Rami el-Nimer.

Mais aujourd’hui, la protection coercitive de l’image publique d’Israël entraîne pour la scène artistique palestinienne sa lente asphyxie. Même si certains ont l’espoir que la multiplication dans le monde des lois anti-BDS contribue à dégrader l’image globale d’Israël, l’associant aux élites politiques les plus réactionnaires, en Allemagne comme ailleurs. « La guerre culturelle est intense parce qu’Israël a peur de perdre ce qu’il a gagné par la force militaire », veut croire un expert palestinien qui préfère rester anonyme, de peur des répercussions.

S'exposer pour exister

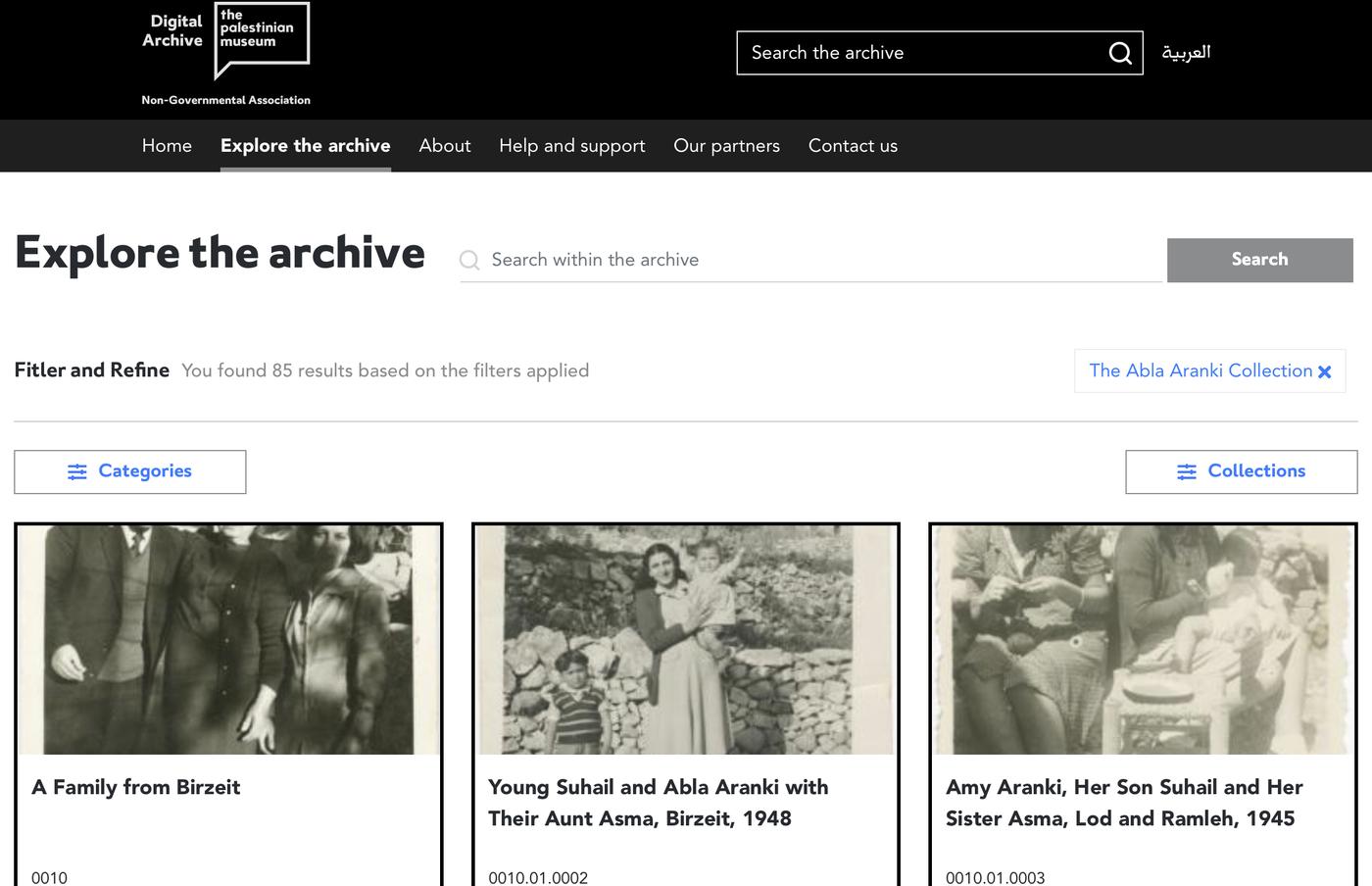

À Gaza, des jeunes filment leurs « parkours » – déambulations acrobatiques dans la ville –, d'autres installent des œuvres dans un espace public en ruines ou contraint. Visibles dans le monde entier grâce à Internet, « les cultures urbaines, à défaut de pouvoir décoloniser les terres, peuvent être envisagées comme une manière de décoloniser les esprits », affirme Marion Slitine, commissaire associée de l'exposition de l'IMA. À Birzeit (Cisjordanie), le Musée palestinien collecte des œuvres ainsi qu'un fonds numérique d'images afin de conserver la mémoire de la culture palestinienne. Des collectifs se constituent pour s'entraider face au blocus des matériaux et aux difficultés de déplacements d’une ville à une autre. À défaut, c'est grâce aux réseaux sociaux que les artistes s'exportent. En ligne, le projet de Sahab Museum, « musée des nuages » conçu par le collectif Hawaf, se constitue comme un espace pour que les artistes déracinés puissent montrer leur réalité, et exister.

Courtesy Ayyam Gallery / Rula Halawani.

© Alice Sidoli / IMA.

© DR.

Photo : Pavillon Carré de Baudouin.

Photo : Taysir Batniji.

© SJB.

Photo : Taysir Batniji.

Photo : Documenta.

Photo : Documenta.

© DR.

© Instagram / Beirut Art Center.

© DR.

© DR.

© DR.

© Facebook / The Palestinian Museum.

Arnaud Andrieu/SIPA.