Le corps, pour Cornelia Eichhorn, est affaire de langage. C’est à travers lui que cette artiste franco- allemande pluridisciplinaire interroge l’identité sociale et l’ensemble des signes visibles ou cachés qui rattachent le sujet à l’autre, par l’étreinte ou le rejet. Corps-malade, corps-étranger, corps-sans-corps : les attributs de l’individu (vêtement, apparence physique, nationalité) ont cédé à la mue pour définir celui ou celle qui tente d’habiter un territoire. Que reste-t-il du sujet quand il ne s’enferme dans aucun corps ?

L’histoire personnelle de Cornelia Eichhorn est d’abord une histoire de déplacements. Ses grands-parents sont allemands et vivent dans les Sudètes, en République tchèque, région à majorité germanophone que les Tchèques voient comme des colonisateurs. Suite à la violente expulsion des Sudètes en 1945, ils partent en Saxonie qui devient la République démocratique allemande. Cornelia Eichhorn naît et grandit en plein régime communiste avec des parents dissidents, avant de fuir à nouveau, avec sa famille, pour la Bavière. Son physique et son accent trahissent ses origines auprès des Bavarois, et elle se sent, comme ses grands-parents, étrangère dans le pays où elle vit. Arrivée à Paris, elle développe une pratique plastique transdisciplinaire hantée par la question de l’intégration : le corps est à la fois acteur, spectateur et théâtre des rapports sociaux, lesquels le nourrissent ou le rendent malade. C’est-à-dire que l’organisme, une fois disséqué par l’artiste, met au jour l’ensemble des résidus de la mémoire individuelle et collective qui a pénétré l’individu. À travers l’écriture, la photographie et la vidéo, puis le dessin et le papier découpé, Cornelia Eichhorn explore ces corps informes, parfois à la lisière du monstrueux, comme des territoires inconnus.

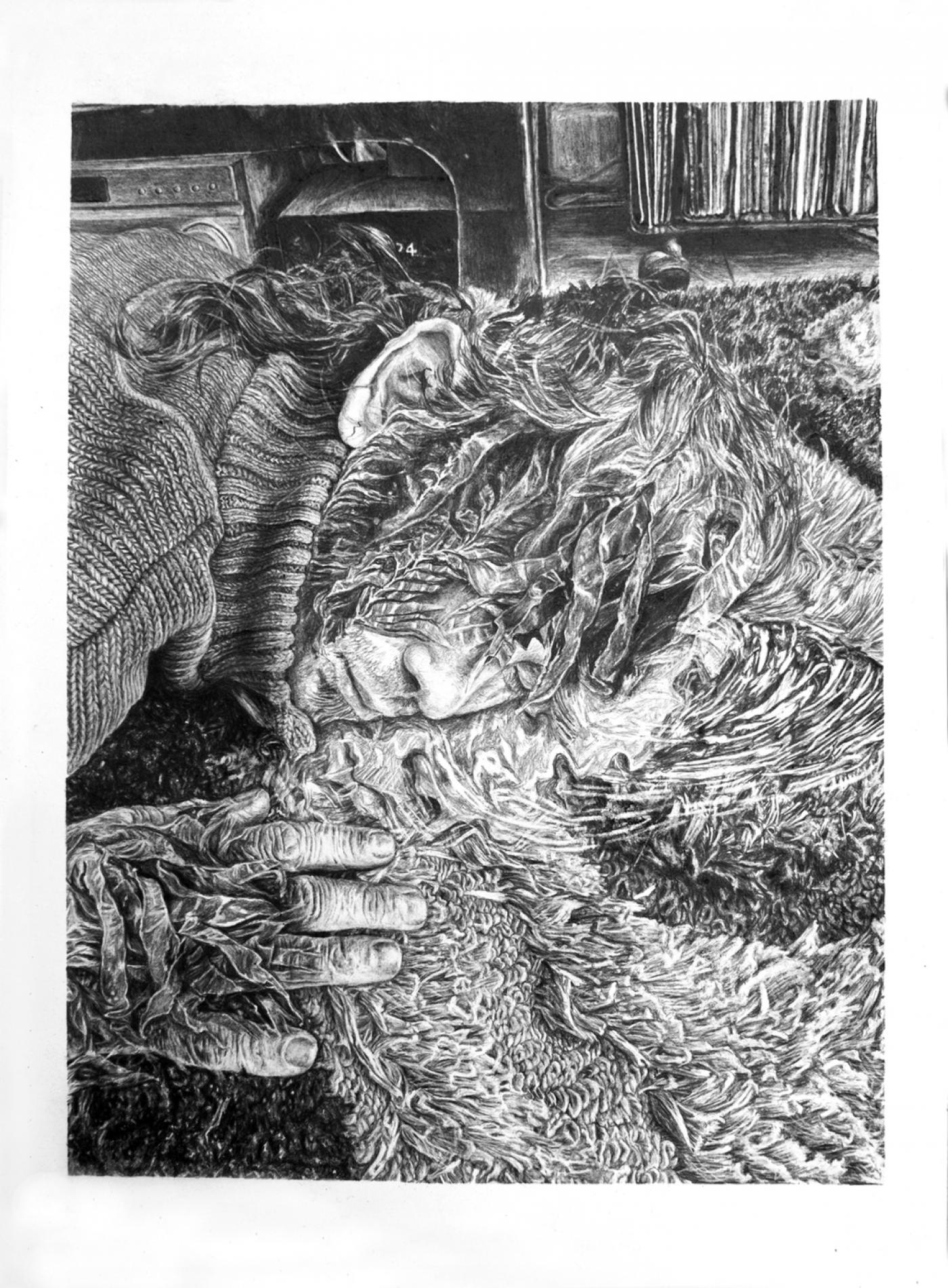

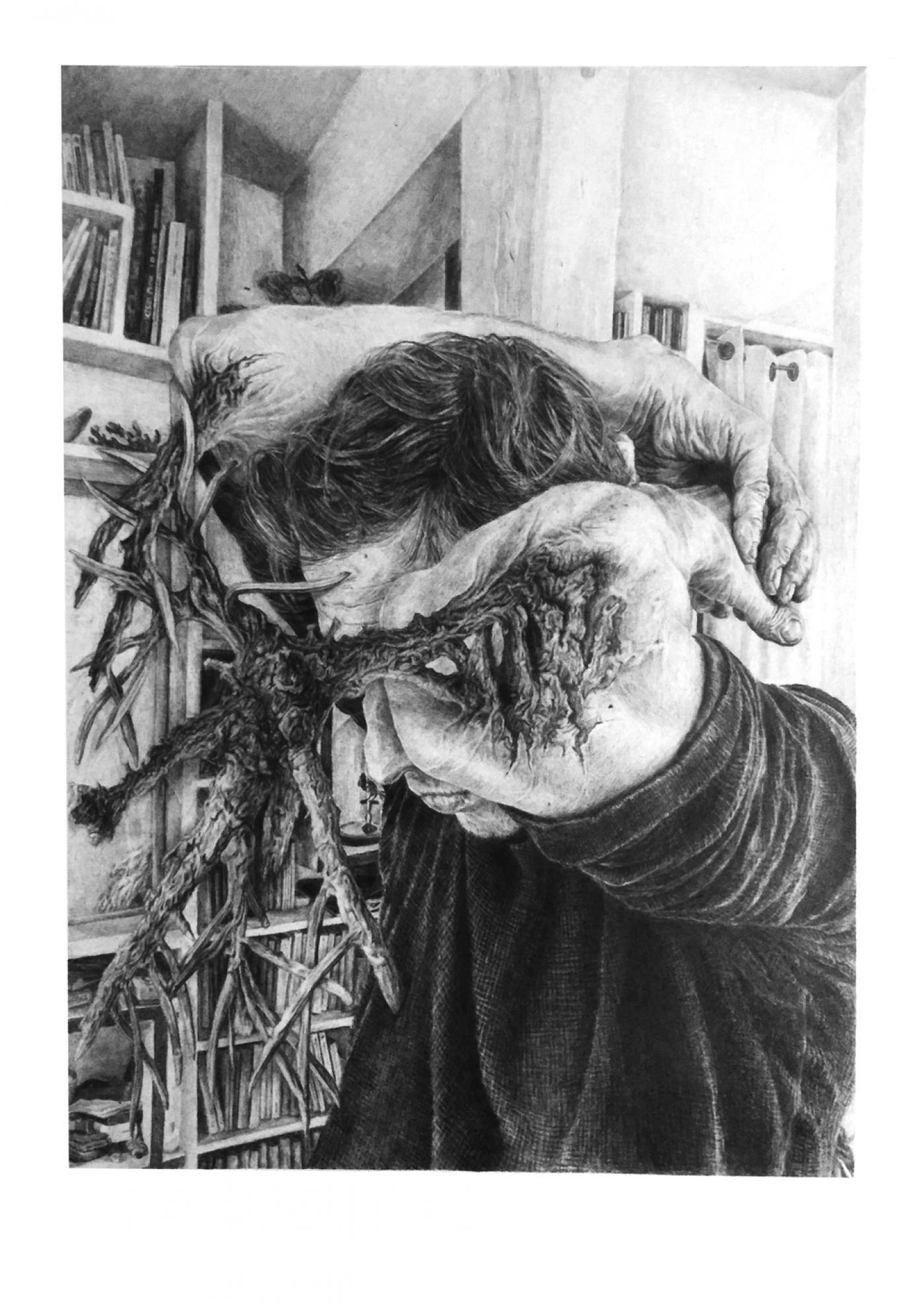

La peau, dans ses œuvres, est paysage. Elle est aussi attribut qui fait ou défait l’individu, à la manière d’un saint Barthélemy dépecé tenant sa dépouille à bout de bras. Intranquille est l’épiderme, dont la plasticité est mise à l’épreuve : les chairs et les muscles se déploient et s’hypertrophient, formant autant de reliefs pour une traduction topographique du corps, qui habite ou est habité. Maladies cutanées, abcès et gangrènes véhiculent un ensemble de signes qui ne sont régis par aucun système connu. La sémiologie, rappelle justement l’artiste, est en médecine la science des symptômes, avant de désigner l’étude des signes sociaux en linguistique. Et le diagnostic de ces corps toxiques et imparfaits tombe, grotesque ou inquiétant : ils enveloppent le sujet comme un vêtement, mais le rongent aussi de l’intérieur. Car sous-jacentes sont les thématiques de la violence et du langage, larvées dans cette communication non-verbale des sens, des gestes et de l’apparence. Les corps de Cornelia Eichhorn ont-ils un langage commun ? Comment traduire visuellement une identité faite de souvenirs, de rejets, de liens, de quiproquos, de frustrations ?

Si une observation pouvait servir de point de départ à la démarche de l’artiste, ce serait peut-être celle-ci : l’identité ne s’arrête ni dans le temps, ni dans l’espace. La notion d’identité se définit en effet a priori comme l’ensemble des données sociales et psychologiques, conscientes ou non, qui participent de la construction de l’individu, tout en le différenciant des autres. Malaisée est dans le même temps l’entreprise de délimitation de l’identité qui, loin d’une approche essentialiste, s’entend comme l’unité du sujet à travers le temps et ce, malgré ses mues et ses métamorphoses. Dans la pratique artistique de Cornelia Eichhorn, l’identité sert donc de garde-fou à un monde écartelé, mais est aussi crainte en tant qu’« étiquette », terme qui partage sensiblement la même racine que « stigmate » (dérivé de stizein, d’origine indo-européenne, qui a donné stick, « étiquette », et qui désignait sous l’Ancien Régime la marque appliquée au fer rouge sur les criminels). De cette observation découle le choix par l’artiste d’un corps ouvert et poreux, qui est davantage un point de contact, un lieu d’attraction-répulsion que l’enveloppe bornée du sujet.

Dans la série Ailleurs (2017-2020), les portraits au graphite ne caractérisent pas les individus par le biais de leur visage, lequel est envahi, contaminé, déjà en voie de décomposition, intégré, ingéré par son environnement. La vulnérabilité s’est déplacée, précisément, « ailleurs », c’est-à-dire en périphérie, là où la « machine abstraite » du visage n’est plus séparée du corps par un code autre : l’imposteur, le pervers, l’apatride – figures qui fascinent l’artiste – ne peuvent plus se lire dans la physiognomonie du monstre social. En cela, ces corps s’exilent de tout système connu : « Le monde, que troublait leur parole profonde, les exile. À leur tour; ils exilent le monde ! » écrivait Paul Verlaine en ouverture de ses Poèmes saturniens. Cette déterritorialisation est encore plus explicite dans les Humaps (2018-2021), où les corps sans visages atteignent un autre niveau d’abstraction : aucun centre névralgique n’est accordé à l’individu, disséminé dans l’ensemble des membres, extrémités, tumeurs et appendices qui se développent et se rétractent, devenant des formes humorales qui s’écoulent ou s’agglutinent comme des caillots de sang.

Le corps sort de lui-même. Il échappe à sa forme classique et fonctionnelle, pour adopter une structure de propagules et de réseaux mouvants. Pour autant, nulle confusion sur l’origine extérieure des excroissances : elles s'agrippent les unes aux autres comme des corps étrangers. Un corps étranger, c’est un corps dans un corps. L’expression désigne d’abord un objet, organique ou non, que le corps de l’individu rejette comme une greffe qui ne prend pas. Mais, avant d’avoir un sens médical, le « corps étranger » a une acception politique : c’est l’individu qui vient du dehors (extranus), l’autre qu’on ne peut ramener au corps social qu’en l’assimilant. Dans la série des cartes humaines, les thématiques constitutives de l’identité ne sont donc pas explicitement nationales, sexuelles, ni culturelles, mais fictionnelles. Mouvantes, hybrides, évolutives, les choses de Cornelia Eichhorn (corps, êtres ou formes) ne se laissent pas circonscrire dans un carcan figé : elles se tissent dans une narration qui n’a rien de stable et optent, selon les mots de l’artiste, pour un « va-et-vient entre l’appartenance et la perte ».

L’image convoquée par Cornelia Eichhorn pour parler de ces séries est celle d’une échine brisée ou d’une montagne à gravir, comme si la scoliose, l’anfractuosité, la sinuosité, était la seule structure envisageable de ces corps sans nationalité, toujours campés aux frontières des États. Un nouveau territoire s’ouvre avec eux. Il pourrait s’agir de l’Interzone, région imaginaire dans laquelle William Burroughs situe les corps malades de son Festin nu ; ou encore de certains lieux hors-mondes d’Andreï Tarkovski, que Cornelia Eichhorn affectionne pour ses protagonistes singulièrement marqués par l’errance. Dans la limite imposée par l’œuvre en deux dimensions, le brio de l’artiste plasticienne est de rendre palpable la complexité des liens sociaux et asociaux à travers des corps dessinés en quête de refuge. Les papiers sont découpés au scalpel, évidés, tailladés, superposés et entrelacés : les membres cherchent à se toucher, à s’étreindre, voire à fusionner. Mais le mélange n’est jamais effectif, comme l’indique la couleur vive et uniforme de chaque feuille qui reste, malgré l’opération, intacte.

Elora Weill-Engerer

Passée par la classe préparatoire littéraire, Elora Weill-Engerer est diplômée de l’École du Louvre et de Paris IV et Paris I en histoire de l’art, art contemporain et muséologie. Critique d’art et commissaire d’exposition indépendante, elle est chercheuse en histoire de l’art et art contemporain, en préparation d’un doctorat à Paris I, sous la direction de Pierre Wat, et chargée de cours à l’École du Louvre et Paris I. Elora Weill-Engerer est l’auteure de textes d’exposition et d’articles pour plusieurs revues, galeries et ouvrages sur les pratiques artistiques contemporaines qu’elle cherche à analyser sous un angle historique et littéraire. Avec un goût particulier pour la peinture contemporaine, elle accorde une grande importance à la cohérence de l’œuvre d’un artiste et à la sincérité de sa pratique. Ses axes de recherche englobent également l’art tsigane contemporain, les nouveaux objets picturaux et les minimalismes.

© Photo Nikolai Saoulski.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2017.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2018.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2019.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2020.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2021.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2021.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2019.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2018.

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2017

© Cornelia Eichhorn/Adagp, Paris 2021.