Comment a débuté l’aventure de l’INHA ?

Les premières idées remontent aux années 1970, notamment sous la plume d’André Chastel, à qui un rapport avait été demandé au début de la présidence Mitterrand. Deux intuitions étaient à la base de l’INHA : le besoin de rompre la division forte qui existe partout, mais qui est statutaire en France, entre les historiens de l’art qui travaillent dans les musées et ceux qui travaillent à l’université ; la nécessité de disposer d’une grande bibliothèque spécialisée, disposant de fonds courants et de fonds d’archives importants, au lieu d’avoir un morcellement entre de nombreuses bibliothèques.

Mais elle ne se concrétise qu’au XXIe siècle…

Il a en effet fallu attendre 2001 pour que la création de l’INHA se matérialise avec, dès le début, trois missions principales : la recherche ; la constitution d’une documentation extensive sous forme de bibliothèque, mais aussi de bases de données ; et la diffusion de l’histoire de l’art auprès d’un large public. On est sur un processus très long, puisque ce n’est qu’à la fin 2016 que la bibliothèque a pu ouvrir à l’emplacement prévu, la salle Labrouste.

Combien de personnes travaillent à l’INHA et quel est votre budget ?

Environ 220 personnes, dont quelque 110 au département de la documentation – des magasiniers jusqu’aux conservateurs –, et à peu près 60 à la direction des études et de la recherche, où sont regroupées l’ensemble des équipes scientifiques. Nous sommes sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur. Notre budget global est de l’ordre de 10 millions d’euros avec une petite partie de ressources propres, liées par exemple à la location d’espaces, qui a bien évidemment été bouleversée par la situation sanitaire. Mais nous fonctionnons essentiellement avec une dotation, comme un établissement public. Et nous devons rendre des comptes : notre conseil d’administration vérifie que les budgets sont correctement utilisés !

L’ouverture de la bibliothèque a été une sorte de déclic ?

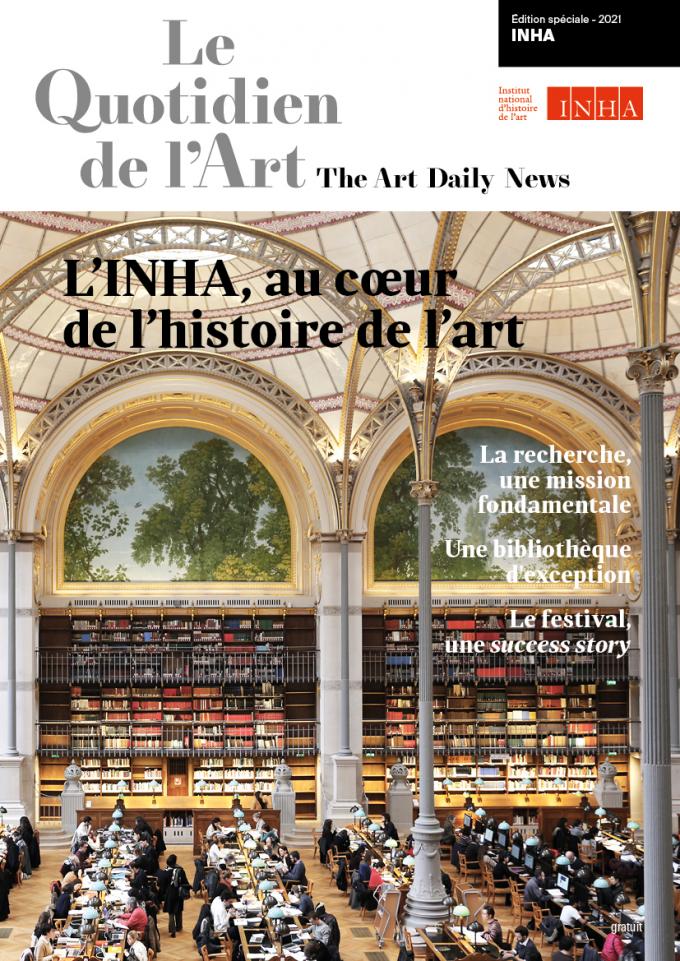

Quand nous avons ouvert la bibliothèque, fin 2016, le pronostic était qu’on n’arriverait pas à la remplir, car il n’y a pas assez d’historiens de l’art. Nous n’imaginions pas que les 340 places seraient occupées. En réalité, nous sommes plus près de 400 utilisateurs par jour ! Cela montre que nous avons révélé un véritable besoin. Elle est bien sûr à l’intention des chercheurs à partir du niveau master, mais aussi des enseignants, puisque l’histoire des arts fait partie du programme scolaire, sous forme obligatoire dans le primaire et au collège, sous forme d’option au lycée. Elle est aussi ouverte à ceux qui ont une recherche ponctuelle à faire.

Vous touchez les historiens de l’art mais aussi un public beaucoup plus large. De quelle manière ?

D’une façon générale, l’impératif de divulgation fait que nos chercheurs sont très impliqués : les colloques, conférences ou séminaires qu’ils organisent sont ouverts à tous. Mais, chaque année, le Festival de l’histoire de l’art, qui en est à sa 10e édition, nous permet d’accroître notre audience, tout comme les Journées européennes du patrimoine ou la Nuit des idées, où nous sommes très présents. Par ailleurs, nous avons mis en place d'autres rendez-vous, comme les « Dialogues de la salle Labrouste » (un rendez-vous qui va évoluer, avec une logique d’interaction et une organisation en plateau pour parler de l'actualité éditoriale de l'histoire de l'art et du livre d'art), les conférences du Festival de l’histoire de l’art en région à la Collection Lambert, avec les musées de la ville de Dijon, ou « l’Argument de Rouen » permettant d’aborder les grandes questions qui traversent les musées, comme la place des femmes ou celle de la contre-culture, en collaboration avec les musées métropolitains de Rouen.

Comment travaillent vos chercheurs ?

L’INHA essaie d’identifier des domaines importants de recherche. Nous avançons sur différents programmes afin de produire des ressources pour l’ensemble des historiens, tout en menant une politique d’acquisitions en lien avec ces sujets. Nous avons une trentaine de programmes, qui vont de la représentation de la notation chorégraphique à la réflexion sur la destruction des environnements au moment des colonisations. Nous constituons des bases de données de référence sur des sujets essentiels, par exemple le « Répertoire des acteurs du marché de l’art en France pendant l’Occupation allemande ». Certains sont en veille, comme le RETIF, ce répertoire des tableaux italiens dans les collections françaises. L’essentiel a été identifié, mais, comme il arrive que des attributions changent ou que des œuvres apparaissent, nous le mettons à jour.

Pouvez-vous nous indiquer qui sont vos grands partenaires internationaux ?

Nous travaillons avec de nombreuses institutions, notamment avec le Getty de Los Angeles, le Clark Art Institute de Williamstown, le Courtauld de Londres, l'Institut central d'histoire de l'art de Munich, l’Institut allemand d'histoire de l'art de Florence... Notre programme international, « Connecting Art Histories », insiste sur les histoires de l’art européennes de l’Est et de l’Ouest au XIXe siècle. Nous travaillons aussi à un thesaurus avec le Getty, une réflexion essentielle pour que tout le monde utilise le même vocabulaire… Et, dans une ambitieuse collaboration continentale, nous avons initié en 2019 notre projet de publication sur une histoire de l'art en Europe à destination du grand public. Il est coordonné par cinq institutions de référence, membres de l’Association internationale des instituts de recherche (RIHA) : outre l’INHA, le Courtauld Institute of Art (Londres), l’Instituto de História da Arte (Lisbonne), le Nationalmuseum (Stockholm) et l’Institut d’histoire de l’art de l’Académie tchèque des sciences (Prague).

Et au-delà de ces institutions majeures ?

Nous collaborons aussi avec des pays moins traditionnels, car il est important d’être impliqués dans ces circuits qui sont plus innovants à certains moments ou avec lesquels nous avons une responsabilité particulière. Nous avons beaucoup dynamisé nos échanges avec l’Afrique. « Le monde en musée » est une base de données sur les objets d’Afrique et d'Océanie, initialement conçue pour les objets entrés dans les collections publiques avant 1890. Suite aux déclarations du président de la République, au rapport Savoy-Sarr et à la sensibilité actuelle pour ces questions, la recherche a été élargie à l’ensemble des musées, tant publics que privés, et dépasse la date de 1890 pour ne s’arrêter qu’au seuil de la création contemporaine. D’ailleurs, il n’est pas un seul de nos programmes de recherche qui n’ait une dimension internationale.

Quelles sont vos ambitions à moyen terme ?

Intégrer toujours plus fortement la recherche et la bibliothèque et dynamiser les acquisitions de collections spécialisées, comme nous le faisons par exemple avec le fonds du sculpteur Antoine-Louis Barye ou avec les archives du commissaire-priseur Guy Loudmer. Alors que les histoires de l’art sont très nationales, l’INHA doit être moteur dans une histoire de l’art globalisée et plurielle. Et nous devons continuer de diffuser, de « traduire » vers un large public, comme nous l’avons fait récemment avec notre vade-mecum sur le patrimoine de proximité à destination des enseignants du primaire.

André Chastel, un pionnier

Connu pour son amour de l’art italien – son Grand Atelier d’Italie fut l’un des best-sellers de la collection « L’Univers des formes » et son volume L’Art italien reste un classique toujours réédité –, André Chastel (1912-1990) a été d’une curiosité boulimique. Normalien, il se forme après-guerre sur le fonds d’atelier de Vuillard, puis s’intéresse aussi bien à la poésie médiévale qu’à Botticelli, à l’architecture urbaine des Halles qu’à Zao Wou-Ki. Il joue un rôle moteur dans l’inventaire général des monuments historiques voulu par Malraux et, formidable passeur, mène une inlassable activité d’enseignant à l’École pratique des hautes études ou au Collège de France. La nécessité de transmettre et celle de disposer des indispensables outils documentaires (notamment une bibliothèque) en font l’un des initiateurs (à côté d’autres intervenants, comme Michel Laclotte) de la réflexion sur la naissance de l’INHA. Son rapport de 1982, demandé par François Mitterrand, sera fondamental dans la genèse de l’institution.

© Vladimir Juren/Bibliothèque de l’INHA, Archives 90, 76.

JRP|Ringier, Zurich, Coll. Lectures Maison Rouge.

Photo Marc Riou/INHA, 2017.