« Paradis perdus », programme de recherche mené depuis 2018, s’inscrit dans le sillage des études postcoloniales et des préoccupations écologiques qui traversent notre époque, et a pour ambition de contribuer au champ nouveau des humanités environnementales, à travers l’étude et la mise en perspective des corpus iconographiques produits sur des territoires non-européens au moment de la colonisation, depuis les grandes découvertes du XVIe siècle jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.

Le Paradis perdu

Le Paradis perdu renvoie à un lieu commun des imaginaires, sublimé par les Saintes Écritures, les artistes, les écrivains, les philosophes – on pensera d’abord au Paradis perdu de John Milton (1608-1674). Mais c’est peut-être le titre d’un autre poème de Milton, Le paradis retrouvé (1671), qui suggère l’intime aspiration qui anime paradoxalement, en miroir de l’imaginaire messianique qui a accompagné les explorations européennes. Au-delà du désenchantement élégiaque ou du remord, « Paradis perdus » renvoie à la constatation politique que la nature comme espace essentiel et vital de l’être humain a été contaminée à jamais par un processus irréversible de destruction des écosystèmes. Un certain nombre de recherches ont démontré l’étroite corrélation entre l’expansion coloniale et l’ère de l’Anthropocène.

L’exposition « Made in Algeria – Généalogie d'un territoire » au MuCEM, en 2016, conçue par Zahia Rahmani et Jean-Yves Sarazin, ancien directeur du département Cartes et plans de la BnF, a mis en évidence des thématiques, à partir de la situation coloniale de l’Algérie, qui allaient structurer le programme « Paradis perdus ». Dans la continuité, une recherche a été menée sur les archives et les publications produites par la Commission d’exploration scientifique de l’Algérie (1839-1842). Pluridisciplinaire, la collection comprend d’importants corpus iconographiques qui nécessitent une analyse propre aux études visuelles et à l’histoire de l’art. Les archives dispersées, notamment entre le Muséum d’Histoire naturelle, les Archives Nationales, le musée du Quai Branly et les Archives nationales d’Outre-mer ont été croisées. Le travail autour de cette archive a permis de mettre en lumière, d’une part, une forme de continuité entre les commissions coloniales conduites sous l’égide militaire et le développement des grandes expéditions scientifiques à partir du milieu du XVIIIe siècle, notamment dans leur volonté de constituer un savoir globalisant (pluridisciplinaire) et universaliste sur des territoires non-européens. D’autre part, la recherche a mis en lumière les spécificités qui les distinguaient, de par leurs motivations et implications politiques propres, notamment leur rôle de laboratoire pour les théories politico-économiques de la colonisation, comme pour les théories raciales qui prirent leur essor à partir du milieu du XIXe siècle.

Une généalogie de la production des savoirs

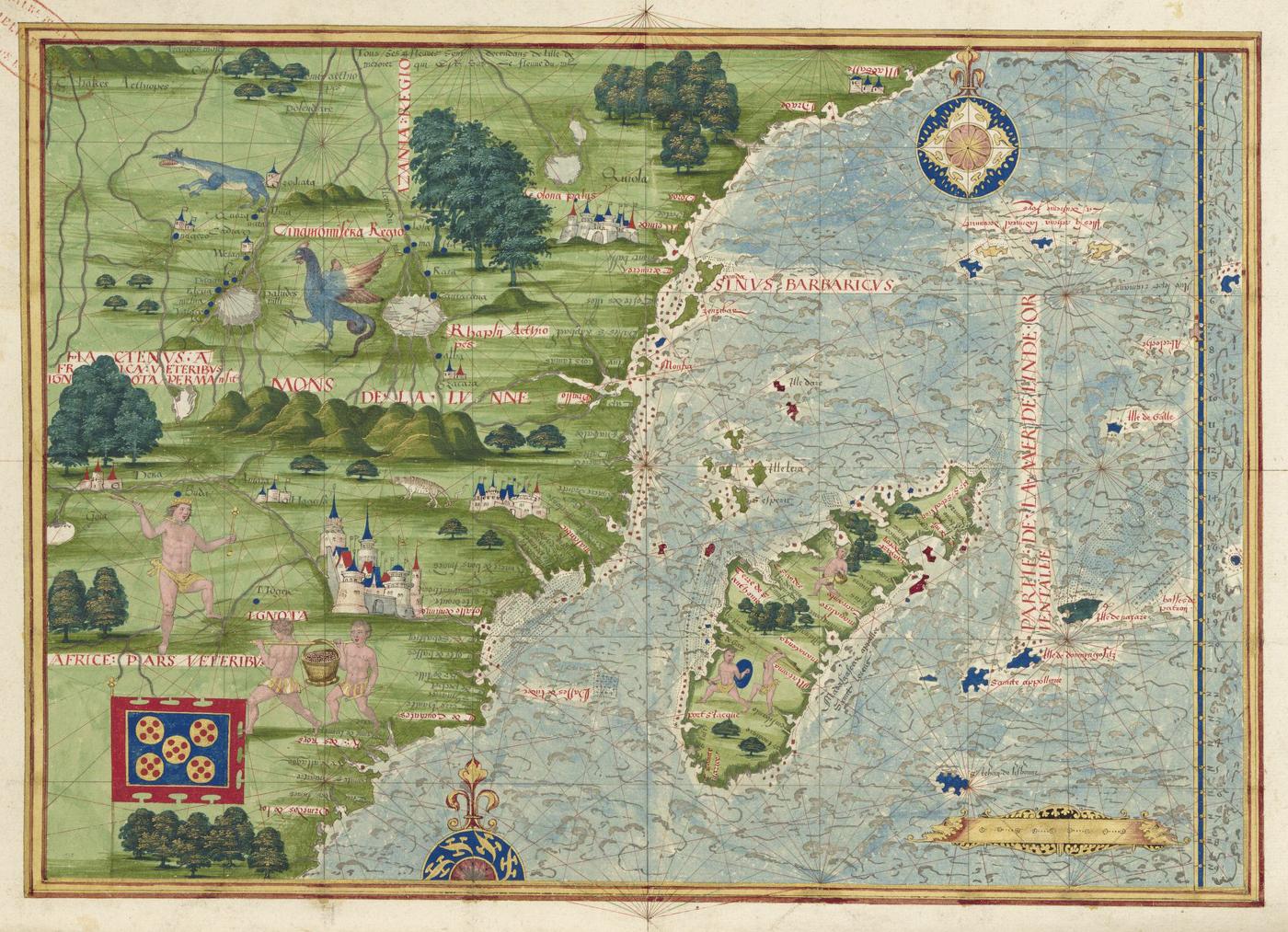

Les recherches déjà conduites dans les archives de la Commission d’exploration scientifique de l’Algérie ont montré la nécessité de revenir sur une généalogie de la production et de la fabrication des savoirs, plus précisément des représentations sur les territoires et les populations qui se trouvèrent dans l’aire d’expansion des puissances occidentales à partir des grandes découvertes à la fin du XVe siècle. Ce travail porte notamment sur la constitution d’un répertoire des artistes qui ont participé aux voyages exploratoires depuis le XVIe siècle jusqu’aux grandes expéditions scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles. C’est l’histoire d’hommes aux origines, formations et destins éminemment divers : si des logiques systémiques propres à la colonisation existent, il y a également une immense diversité d’approches artistiques et le contrechamp apporté par des artistes notamment issus de populations autochtones et produisant des images pour le public européen. Cette recherche a aussi pour ambition de saisir comment les images peuvent participer de constructions de représentations culturelles, scientifiques, théoriques ou idéologiques, pour alimenter les théories raciales, les théories de l’évolution naturelle, l’anthropologie, mais aussi les théories économiques.

Une mise en commun des ressources

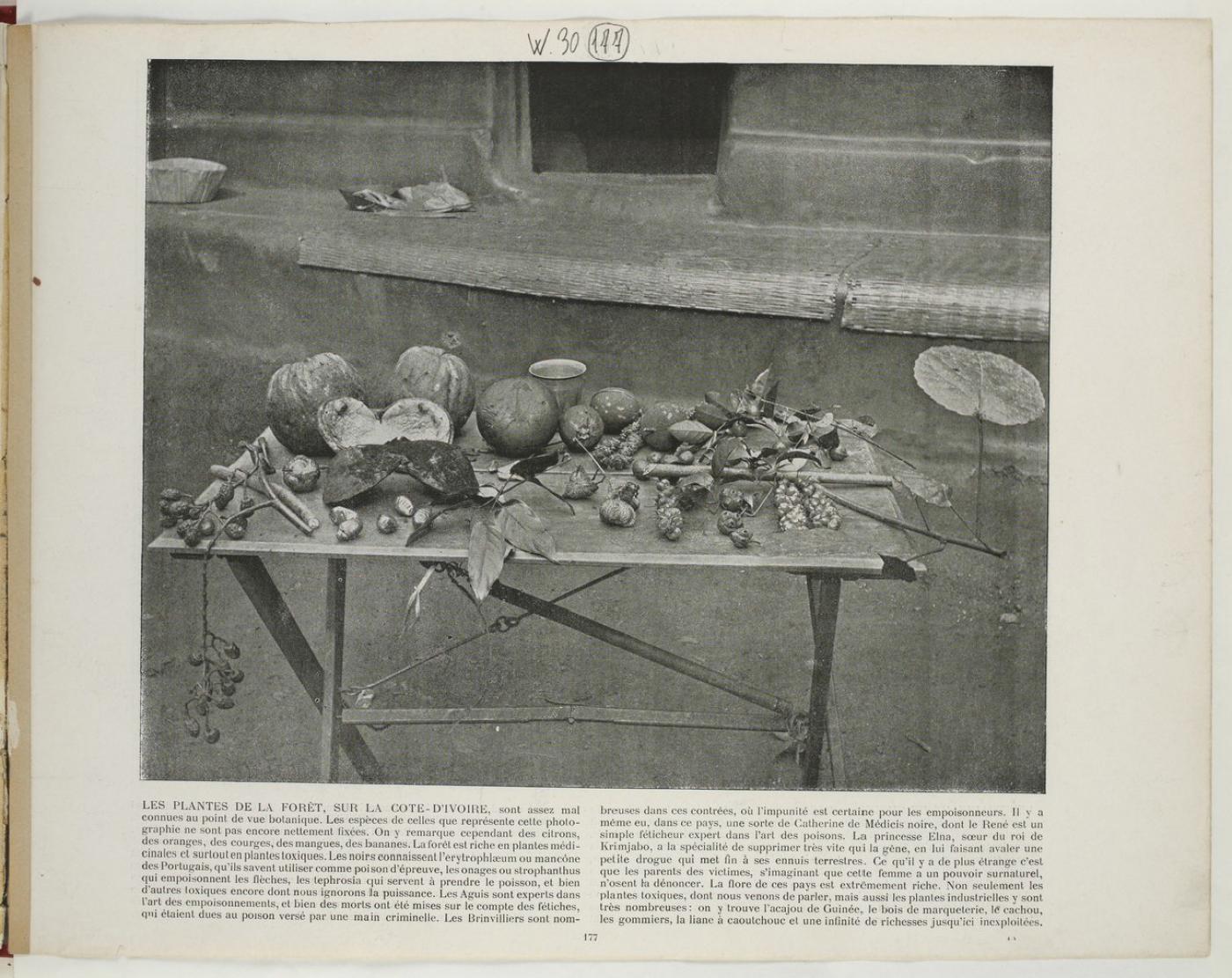

Cet inventaire iconographique pourrait aussi contribuer à reconstituer des écosystèmes qui ont été altérés voire totalement transformés. Le programme vise à développer une mise en commun des ressources, notamment les fonds numérisés, et s’inscrit dans une démarche de restitution scientifique dans une volonté de diffusion des archives. Ce partage se pense à double sens : combler notre propre histoire lacunaire et révéler des archives largement recouvertes. C’est enfin une approche qui se veut pleinement transdisciplinaire, et souhaite décloisonner les domaines du savoir, couvrir des archives visuelles produites par des disciplines (anthropologie, sciences naturelles) traditionnellement éloignées de l’histoire de l’art, en favorisant une coopération d’envergure internationale avec diverses institutions.

Le séminaire proposé par le programme a été et sera l’occasion d’interroger les problématiques relevant du domaine des spécialistes de différentes disciplines. L’ethno-écologue Serge Bahuchet (MNHN) a ainsi inauguré le programme en 2018, suivi par l’historien de l’art Jacques Leenhardt (EHESS), l’historien des sciences Samir Boumediene (ENS Lyon), et enfin Marc Jeanson, directeur de l’Herbier national du Muséum. Cette année, l’historien Romain Bertrand (Sciences Po) inaugurera le nouveau cycle le 3 novembre autour de la question d’une histoire « à parts égales », confrontant symétriquement les récits européens et non-européens. L’historienne Laura de Mello e Souza (Sorbonne Université), interviendra le 17 novembre à propos de la dichotomie entre bien et mal dans l’imaginaire des colons et des colonisés du Nouveau Monde. Enfin, l’anthropologue et ethnologue Barbara Glowczewski (CNRS EHESS) abordera le 8 décembre la question écologique au sein des luttes politiques aborigènes en Australie.

Article publié en partenariat avec l'INHA

Courtesy INHA.

Courtesy INHA.

Courtesy INHA/© Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.

Courtesy INHA.

Courtesy INHA/© Service Historique de la Défense.

Courtesy INHA/© National Library of Australia, Canberra.