Hall d'entrée aéré, identité visuelle repensée, accrochage plus transversal… Pendant les 18 derniers mois, le MAM a mené plusieurs chantiers en parallèle. Outre le besoin d'actualiser l'image du musée et d'en internationaliser la portée (notamment en simplifiant son nom, difficile à prononcer par le public étranger, et en refondant son logo) son directeur Fabrice Hergott rattache ce renouveau à un devoir intellectuel : offrir aux visiteurs de nouvelles lectures de l'histoire de l'art, afin « d'assurer le plaisir de l’œil et de l’esprit ». Si ce dernier n'avance pas d'objectif de fréquentation, la nouvelle configuration de l'espace promet déjà d'augmenter le flux de visiteurs (estimé à 537 000 visiteurs en 2018). Notamment grâce au décloisonnement opéré au niveau du hall d'entrée, qui favorise une circulation plus fluide à travers les collections tout en permettant d'entrevoir son architecture originelle, datée de 1937. La porosité entre les différentes salles a été garantie par un percement du plancher, qui révèle simultanément les entrées des expositions et du parcours permanent, à l'étage du dessous. Dans le même esprit, le rapport avec l'extérieur a été renforcé en agrandissant les baies vitrées du hall d'entrée. Le coût total de l’opération, évalué à 10 millions d’euros, a été financé par la Ville de Paris (8 millions), la somme restante étant couverte par du mécénat privé : principalement les Amis du musée (en particulier les dons de la Fondation Maurice Amon et la famille Marc Landeau, qui bénéficient de salles à leurs nom) et le groupe Emerige. Le projet architectural a été assuré par deux agences parisiennes : h2o (chargé, avec Snøhetta, du chantier du musée de la Marine) et Chiara Alessio (qui a entre autres, au sein de l'agence Bodin, participé à la rénovation et à l'extension du musée national Picasso-Paris en 2014).

Un parcours fluidifié

L'accessibilité du bâtiment a constitué le point de départ du chantier : ajout d’un élévateur adapté au public à mobilité réduite, d'un monte-charges... L'occasion pour l'institution de se pencher sur le parcours de sa collection permanente, qui englobe plus de 500 pièces (sur un fonds de 15 000 œuvres). Le noyau de la collection reste inchangé : les chefs-d’œuvre de référence du musée – issus des grandes donations (Vollard en 1937, Girardin en 1953, Amos en 1955 et Henry Thomas de 1976 à 1986) – se découvrent au fil d'une progression chrono-thématique, du fauvisme, au début du XXe siècle, aux années 1960, avec les Nouveaux Réalistes et Fluxus. La collection a été agrémentée de quelques donations récentes, dont une peinture glaçante de Peng Wants, Le Banquet – que l'artiste a tardé 25 ans à achever – offerte au musée à l'occasion de son 80e anniversaire. Sur le plan de l'accrochage, des parallèles inattendus ont été établis entre les œuvres, que ce soit au niveau de la biographie des artistes (l’amitié entre Marquet et Matisse, qui se manifeste également dans les similarités de leur palette), de résonances formelles ou thématiques. L’expérience du visiteur s’en retrouve fluidifiée, parfois au prix du retrait de quelques pièces (la collection d’art décoratifs y est plus discrète qu'auparavant mais mieux intégrée au parcours).

Allier moderne et contemporain

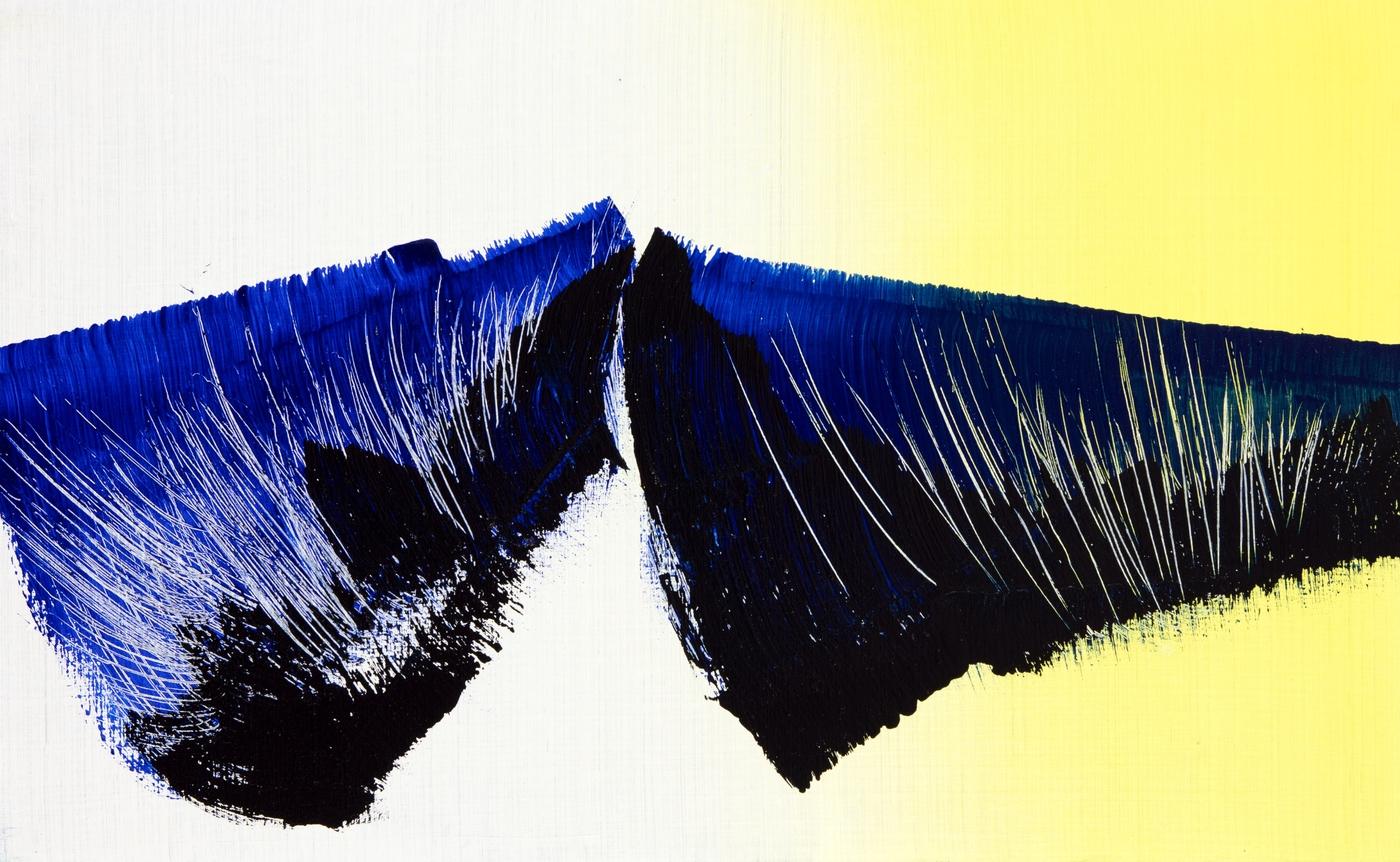

Deux temps forts dans la programmation du musée ponctuent cette réouveture : une collaboration avec Lafayette Anticipations et une rétrospective de Hans Hartung, qui n'avait pas bénéficié d'exposition en France depuis 1969. La première exposition, « You », rassemble une cinquantaine de créations de jeunes artistes (Julien Creuzet, Anicka Yi, Raphaela Vogel…). Le pronom personnel – qui ne distingue pas, en anglais, la formule de respect – en esquisse les principales thématiques : celle d’une humanité en réseau, résistante à des formes figées. Le visiteur est appelé à appréhender les œuvres à travers ses propres associations, plus ou moins intuitives : à l'entrée, une délicate sculpture de gouttelettes noires suspendues à des fils semi-transparents (Michel Blazy) renvoie à la crise environnementale évoquée par Timur Si-Qin ainsi qu'au goudron de la voiture disséquée par Yngve Holen, à quelques mètres. Le temps fort reste toutefois l’exposition monographique du franco-allemand Hans Hartung, à qui le musée rend hommage, remédiant ainsi à l'oubli dont il a fait l'objet à la fin des années 1970. Le corpus prolifique du peintre permet d'étudier la généalogie de son geste, dont la spontanéité apparente découle en réalité d’études préparatoires minutieuses (il aurait entraîné son trait vif dès l'enfance en reproduisant des éclairs). On y découvre également un artiste touche-à-tout, qui a décliné son langage visuel à travers de nombreux médiums (céramique, photographie, gravure…) et outils inventifs (rateaux, balais…) qu'il prenait le soin de cataloguer rigoureusement. Mais aussi ses périodes moins connues : ses têtes picassiennes scarifiées, empreintes d'effroi et d'incertitude, produites pendant la Seconde Guerre mondiale, où il combat et perd une jambe.

Nouvelle étape, mêmes priorités

La mission du musée reste la même : éclairer autrement l’art moderne et établir ses liens à la création contemporaine, ou selon les mots de Fabrice Hergott, « sortir du mainstream » en se positionnant de manière « plus libre par rapport à l’histoire de l’art ». Celui-ci poursuivra donc son engagement envers les femmes (représentées par un tiers de la collection) et les créateurs plus méconnus en France ou malmenés par l'histoire (on se rappelle notamment de l'exposition Bernard Buffet, en 2017), en mettant en lumière en 2020 Hubert Duprat, Victor Brauner ou le couple Anni et Josef Albers.

Photo S. Chalmeau.

Photo S. Chalmeau.

Photo Philippe Wang/Peng Wants.

180 x 142 cm.

Fondation Hartung-Bergman, Antibes.

Photo Fondation Hartung-Bergman/ADAGP, Paris, 2019.

Fondation Hartung Bergman, Antibes.

Photo Fondation Hartung-Bergman/ADAGP, Paris, 2019.

Musée d’Art Moderne de Paris.

Photo Eric Emo/Parisienne de Photographie/Musée d’Art Moderne de Paris/Roger-Viollet /ADAGP, Paris, 2019.

116 x 88,5 cm. Musée d’Art Moderne de Paris.

Photo Julien Vidal / Parisienne de Photographie/ Musée d’Art Moderne de Paris/Roger-Viollet/ADAGP, Paris, 2019.