L'art haïtien peut-il être le sujet d'une exposition ? Autrement dit, est-il pertinent d'enfermer au sein de frontières géopolitiques, et d'expliquer par la géographie la production d'artistes vivants ou originaires de cette île des Caraïbes ? « Il n'y a pas d'art haïtien, mais un art publié comme tel depuis 50 ans. C'est le marché [de l'art] et le tourisme qui font les catégories », témoigne Mario Benjamin, artiste représenté dans l'exposition « Haïti. Deux siècles de création artistique », au Grand Palais, à Paris. Plus nuancée, Régine Cuzin, co-commissaire de l'exposition, explique que « vaudou et naïf sont les deux mots qui caractérisent pour beaucoup l'art haïtien. Se concentrer sur la production insulaire permet de déconstruire ces stéréotypes ». Et de poursuivre : « certes, des résonances existent avec l'art d'Amérique latine ou…

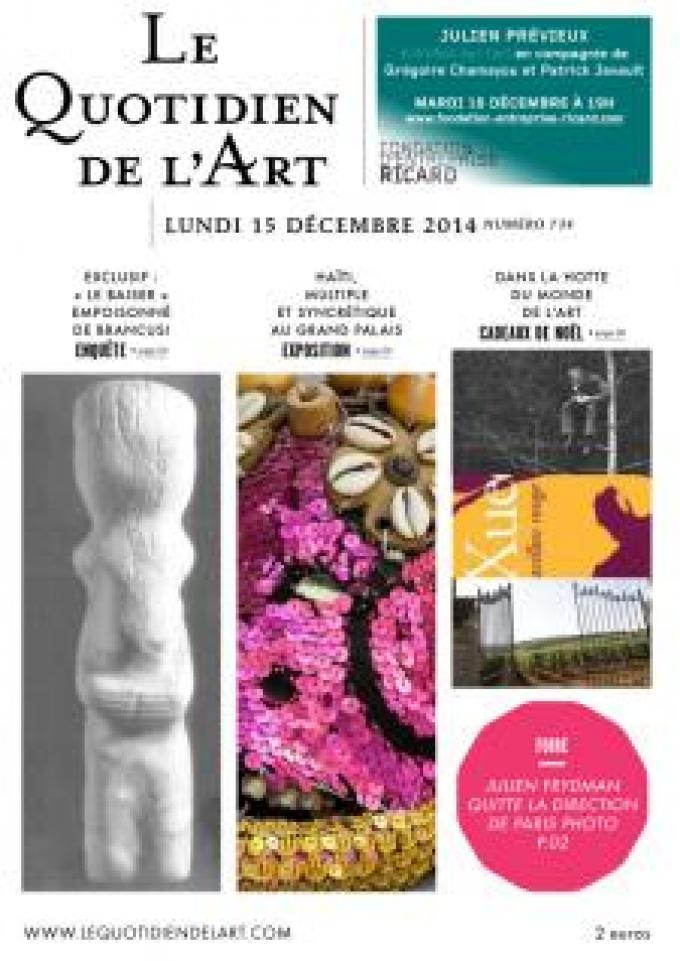

Haïti, multiple et syncrétique au Grand Palais

Après le tremblement de terre de 2010, la Réunion des musées nationaux (Rmn) a lancé l'idée de présenter à Paris un florilège de la création artistique haïtienne, pour ne pas réduire l'image de l'île à une catastrophe. Quatre ans plus tard, l'exposition est actuellement présentée au Grand Palais. Le parcours offre une large place à la création contemporaine, qu'elle soit issue d'artistes vivant en Haïti (Mario Benjamin, Sébastien Jean, André Eugène, Frantz Jacques dit Guyodo…) ou expatriés (Jean-Michel Basquiat, Hervé Télémaque, Sasha Huber, Marie-Hélène Cauvin…)