Vingt ans après la mort de Charlotte Perriand, la Fondation Louis Vuitton lui consacre une imposante rétrospective. Privilégiant un parcours chronologique, la scénographie est rythmée par des reconstitutions qui plongent le visiteur au cœur d’espaces conçus par Perriand comme un accrochage de meubles et d’œuvres d’art. Tout commence en 1927, quand Le Corbusier, séduit par l’aménagement de son atelier, lui propose de rejoindre l’agence qu’il dirige avec son cousin, Pierre Jeanneret. S’ensuit une décennie placée sous le signe de l’émulation, d’où émerge, entre autres, la Maison du jeune homme (1935). Présenté à Bruxelles en 1935, le projet illustre la synthèse des arts à laquelle Perriand restera attachée toute sa vie. Ici, la salle de sport intègre une œuvre de son ami Fernand Léger, La salle de culture physique. Le sport, retrouvée aux États-Unis et exposée pour la première fois en France. L’année suivante, le photomontage La Grande Misère de Paris, réalisé pour le Salon des arts ménagers, souligne l’engagement social de Perriand, alors proche du Parti communiste. Le voyage qu’elle effectue au Japon en 1940 marque une étape importante. Son travail s’enrichit profondément au contact d’une autre culture, expérience qu’elle renouvellera au Brésil et au Mexique, au tournant des années 50 et 60. Entre 1967 et 1989, elle participe, à la fois comme architecte et architecte d’intérieur, à la construction de la station de ski des Arcs. Point culminant d’un art qu’elle plaçait avant tout au service de l’être humain.

« Le nouveau monde de Charlotte Perriand », jusqu’au 24 février 2020, Fondation Louis Vuitton, fondationlouisvuitton.fr

Au musée d’Orsay, deux ans seulement après l’exposition « Degas, Danse, Dessin » qui reprenait avec subtilité l’étude intime du peintre par Paul Valéry, « Degas à l’Opéra » démontre comment le lieu parisien de divertissement et de mondanités fut aussi à la fin du XIXe siècle celui du « male gaze » et de la prédation masculine orientée vers de très jeunes filles. Les objets du désir : ces danseuses que Degas étudia tour à tour dans leurs laborieux entraînements ou virevoltant sous les lumières crues des becs de gaz, et que le peintre impressionniste représenta soit en anges multicolores soit en animaux difformes et simiesques.

« Degas à l’Opéra », jusqu’au 19 janvier 2020, musée d’Orsay, musee-orsay.fr

Cela faisait 27 ans que l’aristocrate à la réputation houleuse Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) n’avait pas fait l’objet d’une rétrospective française. Souvent réduit à sa peinture des bordels, du cirque et des nuits parisiennes, l’artiste bénéficie d’un large panorama au Grand Palais où sont abordés à la fois son amour pour la photographie comme sa fascination pour la vitesse. Le parcours chrono-thématique rend particulièrement hommage à quelques-unes de ses modèles dont la flamboyante Carmen Gaudin.

« Toulouse-Lautrec, Résolument moderne », jusqu’au 27 janvier 2020, Grand Palais, grandpalais.fr.

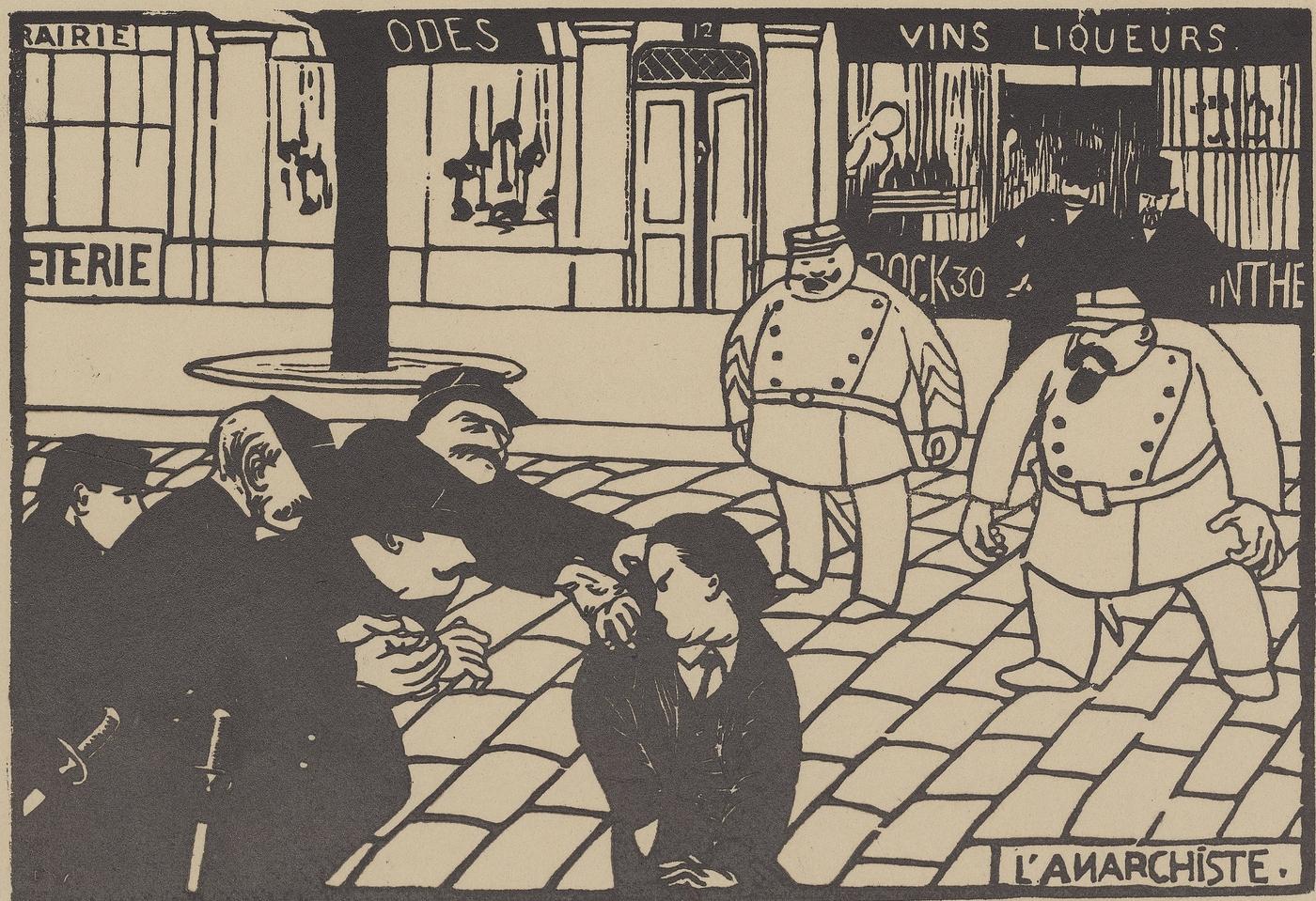

Après le Quai Branly et avant le MoMA l’an prochain, l’Orangerie rend hommage à une figure majeure du tournant du XXe siècle. Anarchiste et anticolonialiste, critique d’art et théoricien du néo-impressionnisme (en particulier au sein de la Revue Blanche), galeriste et collectionneur, promoteur des arts d’Afrique et d’Océanie, écrivain drolatique (avec notamment ses Nouvelles en trois lignes), Félix Fénéon (1861-1944) reste un modèle tant de sérieux que d’humour, mais surtout d’engagement politique et de défense des artistes. L’exposition, qui présente son portrait par Signac (chef-d’œuvre prêté par le MoMA), rend compte des contradictions du personnage, à la fois chantre de l’harmonie en peinture et fervent militant politique.

« Félix Fénéon. Les temps nouveaux, de Seurat à Matisse », jusqu’au 27 janvier 2020, musée de l’Orangerie, musee-orangerie.fr

De sa consécration au Grand Palais en 1971, au lendemain du suicide de son petit ami George Dyer, à sa disparition à Madrid en 1992 au plus près des chefs-d’œuvre de Velázquez qu’il adulait, l’exposition revient sur les sources littéraires qui ont nourri l’imaginaire du peintre. Fin connaisseur de l’Orestie d’Eschyle, et proche de Michel Leiris, préfacier de tous ses catalogues français, Bacon s’inspire en effet des « flashes visuels » que lui procurent ses lectures fétiches. Une influence visible à travers 60 toiles, dont 12 triptyques monumentaux.

« Bacon en toutes lettres », jusqu’au 20 janvier 2020, Centre Pompidou, centrepompidou.fr

Artiste nomade, Anna Boghiguian (née en 1946 au Caire) observe les mutations du monde et prend l’histoire comme trame de ses installations. Aux Beaux-Arts, elle transforme la cour vitrée du Palais des études en d’immenses jeux d’échecs, dont les figurines représentant soldats et manifestants font écho aux soubresauts de notre époque. Le damier, symbole des stratégies du pouvoir, accueille aussi des répliques en papier peint marouflé de penseurs illustres et d’hommes politiques qui tentèrent, parfois pour le pire, de mettre en pratique leurs idéaux…

« Anna Boghiguian, The Square, the Line and the Ruler », jusqu’au 1er décembre, Beaux-Arts de Paris, beauxartsparis.fr/fr

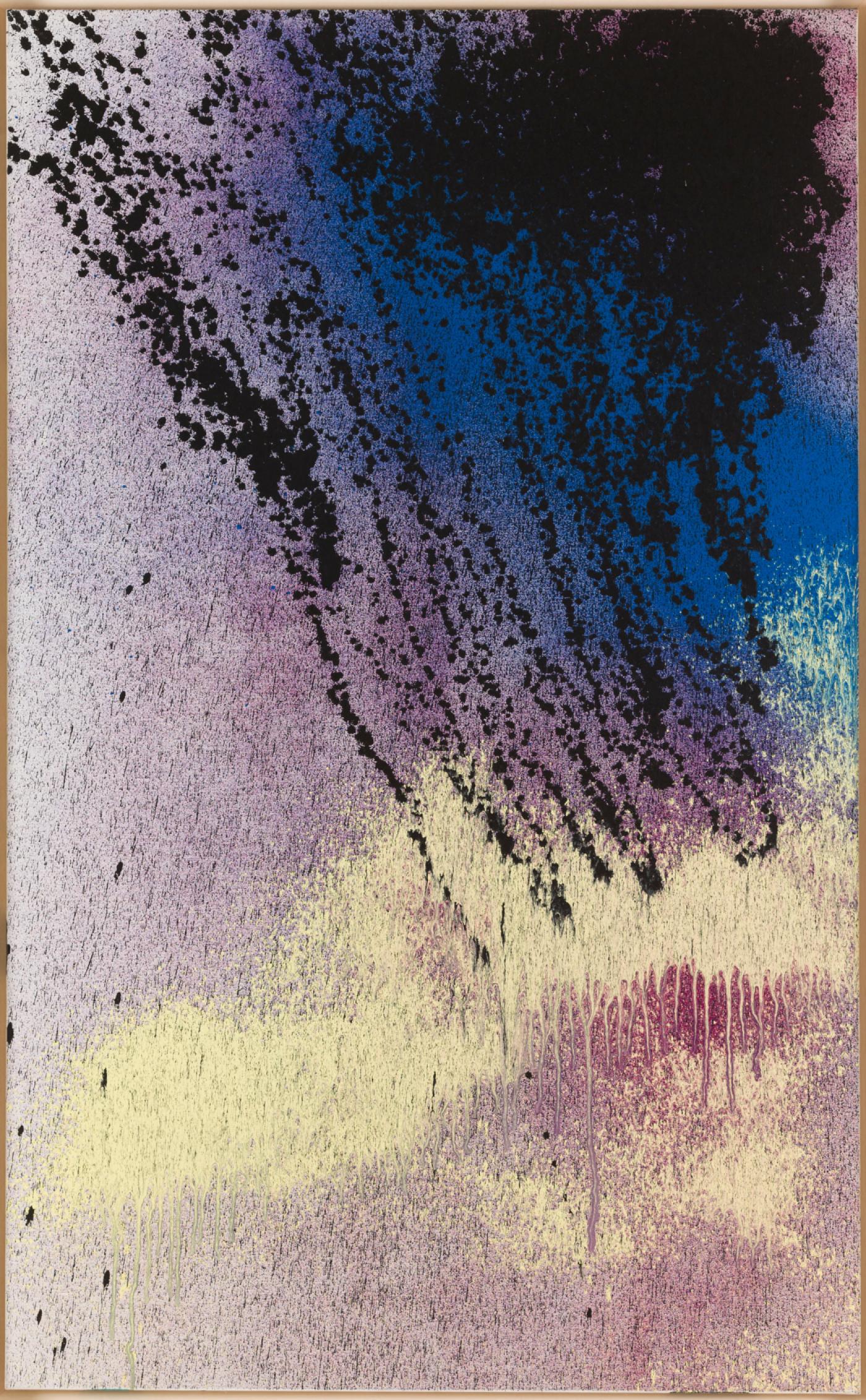

Son geste semble spontané, énergique, parfois même débridé. Pourtant, le franco-allemand Hans Hartung s'est livré pendant des années à une étude rigoureuse du trait : pendant sa jeunesse, il se serait même entraîné à reproduire des éclairs... Un entraînement qui lui permettra de mettre en place son propre code pictural, décliné dans une variété de techniques : aquarelle, acrylique, aérosol... Le musée rassemble une sélection de son corpus très prolifique sous un titre évocateur de l'étude minutieuse et inventive qu'il en fit. Et permet d'en connaître les périodes plus méconnues, de ses premières aquarelles à sa dernière œuvre, réalisée 15 jours avant sa mort avec l'aide de ses assistants, alors qu'il était déjà très affaibli.

« Hans Hartung, La Fabrique du geste », jusqu'au 1er mars 2020, Musée d'Art Moderne de Paris, mam.paris.fr

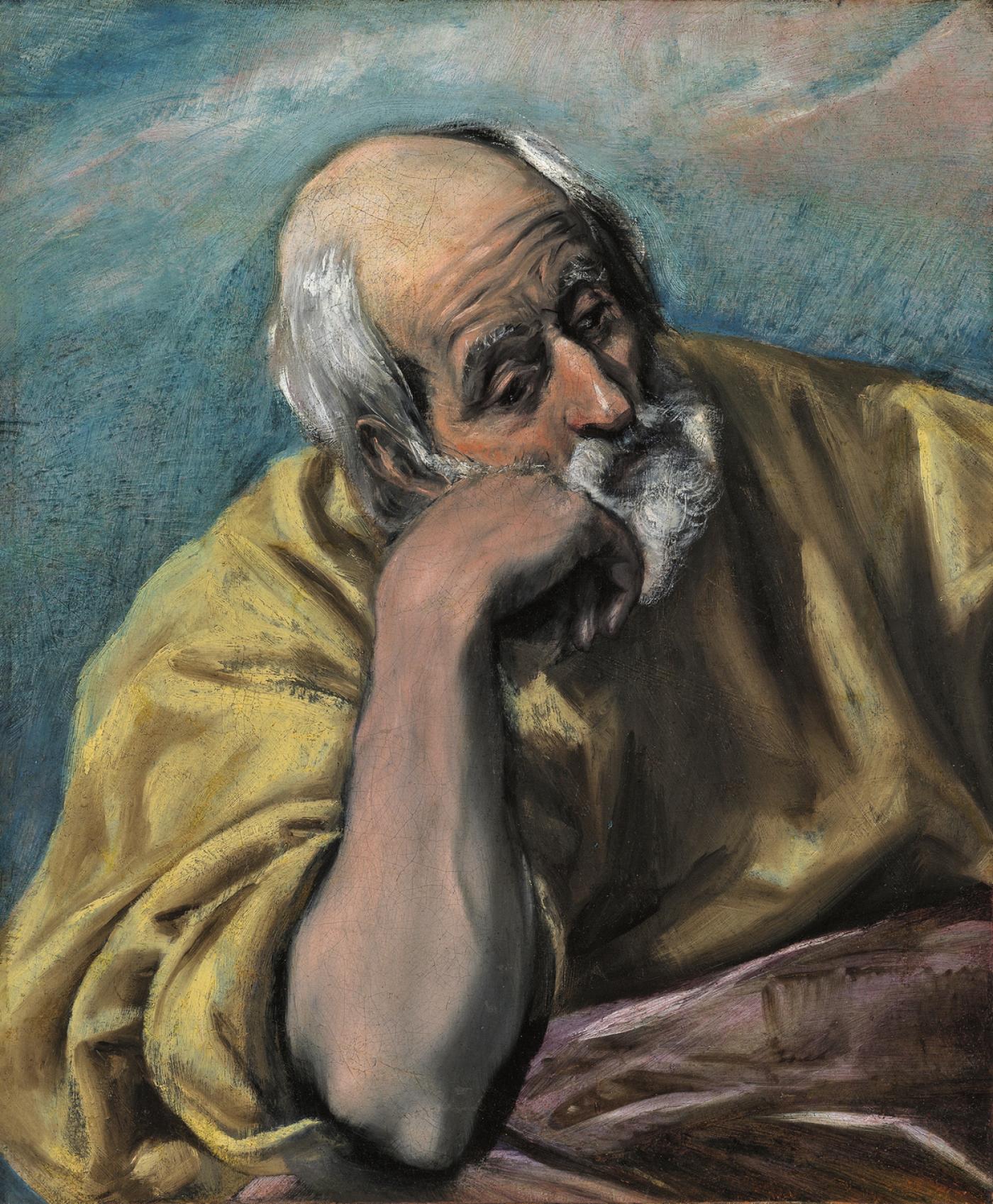

Son nom dit son origine : grec, crétois plus précisément. Mais son art est une fusion, qui s’est élaborée au contact de Venise (qui possédait son île natale), puis de l’Espagne de Philippe II, où l’ancien peintre d’icônes s’adapte parfaitement à la cour rigide de l’Escorial. Entre autres surprises, cette première rétrospective en France présente un Greco (1541-1614) plus humaniste que mystique, et nourri de culture littéraire.

« Greco », jusqu’au 10 février 2020, Grand Palais, grandpalais.fr.

Il suffit de traverser l’avenue Winston-Churchill, guidé par la peinture au sol de Lang et Baumann, pour découvrir un virtuose peu connu du bronze, Vincenzo Gemito (1852-1929), remis à l’honneur à l’occasion d’une saison napolitaine. Malgré des handicaps certains (enfant trouvé, puis sujet à des crises de folie récurrentes), il atteint une célébrité étonnante au XIXe siècle. Les bons bourgeois du salon parisien raffolent de ses scugnizzi et pêcheurs dépenaillés mais il modèlera aussi les stars de son époque comme Giuseppe Verdi.

« Vincenzo Gemito, le sculpteur de l’âme napolitaine », jusqu’au 26 janvier 2020, Petit Palais, petitpalais.paris.fr